——記著名學(xué)者、康巴學(xué)專家杜永彬

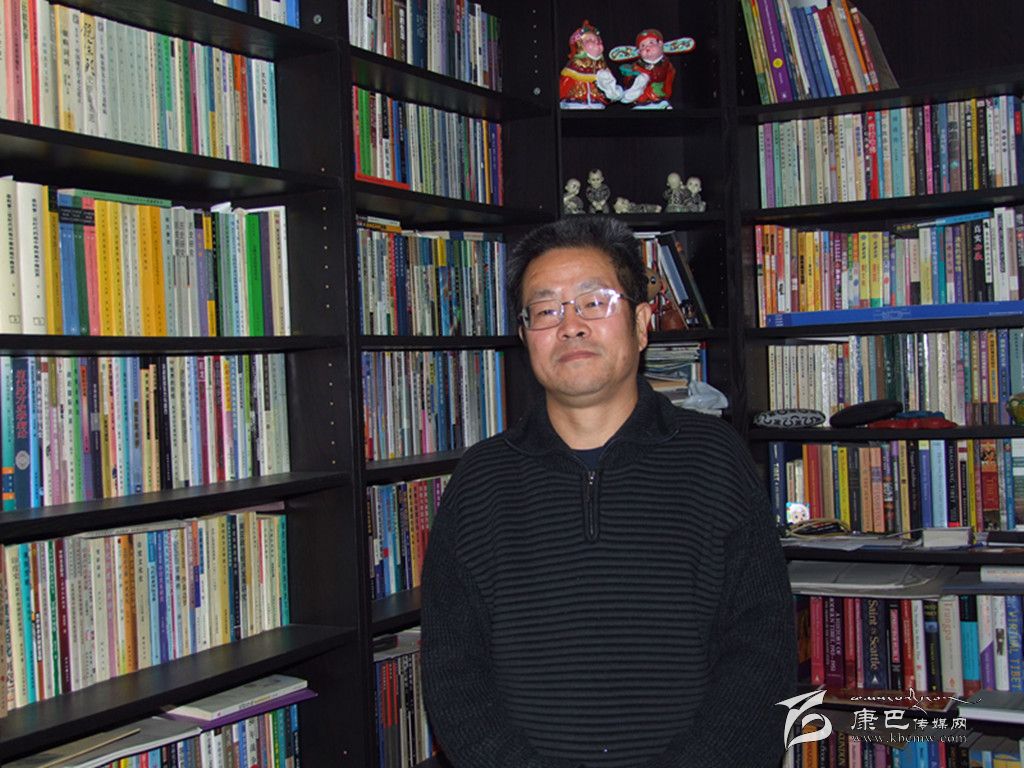

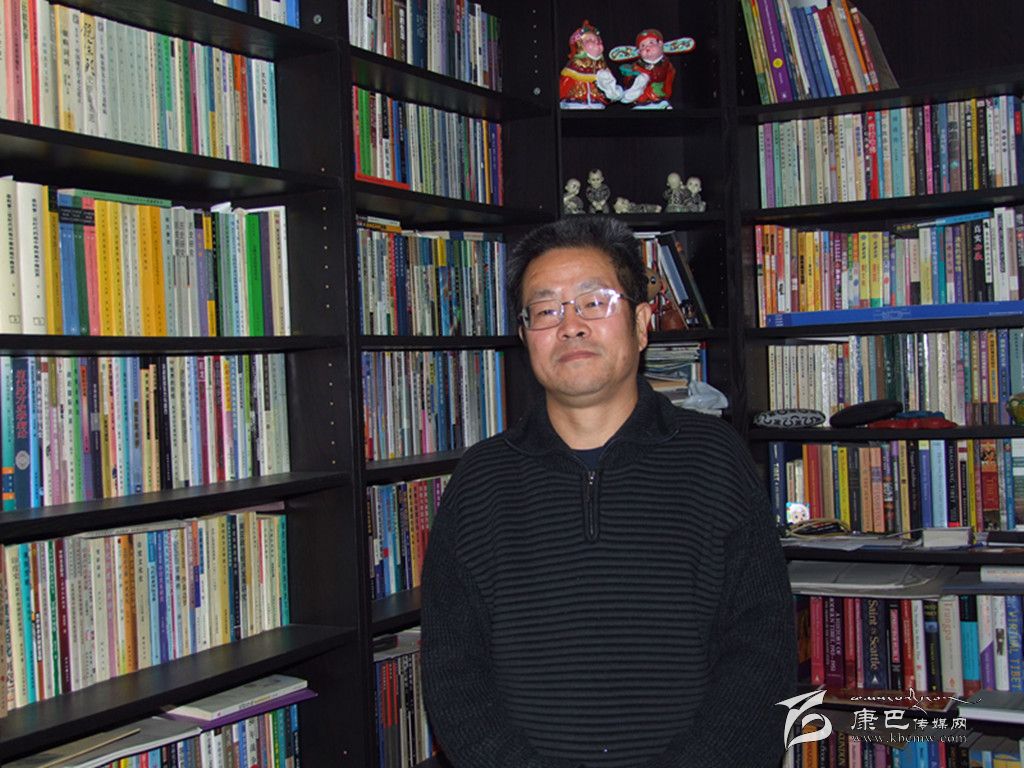

杜永彬在北京的家中近照,。

通過一本書,很多人知道了杜永彬,知道了這個(gè)從瀘定的山水里走出去的藏學(xué)家,。

《喇嘛王國(guó)的覆滅》是國(guó)際藏學(xué)界公認(rèn)的一部學(xué)術(shù)名著,該書作者為美國(guó)著名人類學(xué)家和藏學(xué)家梅·戈?duì)査固?,杜永彬是第一個(gè)將該書翻譯為中文的藏學(xué)家,。

該書的翻譯和出版在圖書出版界和藏學(xué)界引發(fā)了“喇嘛王國(guó)現(xiàn)象”。該書中文版自1994年出版面世后,,在1995年一年之內(nèi)兩次再版,,并在1995年和1996年連續(xù)兩年登上全國(guó)暢銷書排行榜。該書引發(fā)的研究,、關(guān)注藏文化和歷史的熱潮延續(xù)至今,,它波及的范圍早已越過了藏學(xué)界,走向了民間和大眾,。

如今,,杜永彬仍然孜孜不倦地沉浸在自己的學(xué)術(shù)事業(yè)之中。迄今為止,,杜永彬已出版了上百萬字的譯作,,并在核心期刊發(fā)表藏學(xué)論文若干。

■記者 唐闖 文/圖

在艱苦的歲月中把書當(dāng)飯吃

杜永彬走上藏學(xué)研究之路,,頗費(fèi)了一番周折,。這當(dāng)中既有偶然的因素,也有必然的因素,。

從瀘定到成都,,再到安徽,然后重返成都,,最后到達(dá)北京,,杜永彬的人生路線有些曲折,卻始終按照一個(gè)方向前進(jìn):把書當(dāng)飯吃,,視學(xué)問為宗教,。許多年來,就像夾雜著瀘定腔的普通話難以更改,,杜永彬讀書,、治學(xué)的熱情始終沒有變。

杜永彬讀書的熱情來自那個(gè)吃不飽穿不暖的年代。

杜永彬出生在上個(gè)世紀(jì)60年代,,那個(gè)年代,舉國(guó)上下都在勒緊褲腰帶過日子,,杜永彬的童年生活少不了挨餓受苦,,每天,清湯寡水的飯菜能把人影子照亮,。在又苦又窮的生活中,,杜永彬半農(nóng)半讀,既要打豬草,、上山砍柴,、下河撈水柴,又要搶時(shí)間看書,。

杜永彬的父親常年在關(guān)外掙錢養(yǎng)家,,不管家里再苦再窮,他一直鼓勵(lì)子女好好念書,,他告訴兒女們:只有讀書才是出路,。1977年全國(guó)恢復(fù)高考,無數(shù)人看到了改變命運(yùn)的希望,。那一年,,父親那番讀書改變命運(yùn)的話在現(xiàn)實(shí)中得到印證。

那年月,,無論是中專生還是大學(xué)生,,國(guó)家全部包分配,只要能考上一所學(xué)校,,就有了鐵飯碗,,就能離開農(nóng)村,去縣城,,去更遠(yuǎn)的地方,。為了將來有個(gè)出路,杜家8個(gè)兒女發(fā)奮讀書,,現(xiàn)實(shí)生活中無法滿足的饑餓感變成了動(dòng)力,,讀書就像在畫餅充饑,饑餓的人撲上去,,飽餐著未來,。

在幾姊妹中,杜永彬的學(xué)習(xí)成績(jī)最好,。杜永彬至今記得,,讀初中的時(shí)候,在一次政治考試中,自己拿了100分,,但學(xué)校說政治不能打滿分,,這是從來都沒有的事。于是,,杜永彬的政治成績(jī)變成了99分,。初中畢業(yè),杜永彬以全縣第9名的成績(jī)考入瀘定縣三校聯(lián)辦的重點(diǎn)班,,這個(gè)班集中了全縣的優(yōu)等生,。

進(jìn)了重點(diǎn)班,杜永彬繼續(xù)把書當(dāng)飯吃,。

起初,, 沖著“學(xué)好數(shù)理化,走遍天下都不怕”這句話,,杜永彬毫不猶豫選了理科,,但啃了幾天理科教材,杜永彬很快后悔,,他發(fā)現(xiàn)自己對(duì)文科更感興趣,,成績(jī)也比理科好一些,但選文科要冒風(fēng)險(xiǎn),。

選文科就意味著自己必須去另一個(gè)非重點(diǎn)班讀書,,而且念文科也意味著將來可供選擇的學(xué)校和專業(yè)相對(duì)較窄。同時(shí),,選擇讀文科有點(diǎn)逆流而上,、“不合時(shí)宜”的感覺:在那個(gè)年代,國(guó)家對(duì)理工科的重視遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過人文類學(xué)科,。國(guó)家呼喚更多的人才,,尤其是男生報(bào)考理科類專業(yè),為社會(huì)建設(shè)添磚加瓦,。在很多人心里,,男生讀文科有點(diǎn)像張飛繡針。學(xué)校里,,大家都在埋頭研究數(shù)理化,,杜永彬卻堅(jiān)持己見,去了人影寥寥的文科班,,埋頭于他喜愛的歷史和地理科目,,那身影有點(diǎn)落寞的味道。

1979年7月,,“文革”后,,全國(guó)第三次高考開卷,。最后,分?jǐn)?shù)公布,,杜永彬成為當(dāng)年全州的文科狀元,,被四川大學(xué)錄取,就讀歷史學(xué)系,。在一考定終身的年代,,一旦選擇便沒有了更改的余地,,杜永彬頭也不回,走進(jìn)了川大,,告別了面朝黃土背朝天的生活,。

回憶發(fā)生在少年時(shí)代的這一切,杜永彬說,,讀書改變了自己的命運(yùn),,他也因此與書結(jié)下緣分,最終成為了一個(gè)以讀書,、寫書為生的人,。

特殊氛圍讓他走上學(xué)術(shù)的道路

杜永彬走進(jìn)川大,一學(xué)期后,,80年代拉開序幕,。

充滿理想主義氣息的年代迎面而來,人們朝氣蓬勃,,躍躍欲試,,憧憬著未來。大學(xué)校園內(nèi),,文化以及學(xué)術(shù)氣氛開始活躍,,經(jīng)歷了“文革”浩劫的人們?cè)诤艉埃喊咽サ臅r(shí)間追趕回來,讓知識(shí)和文化滋潤(rùn)更多的心靈,。

在時(shí)代的呼喚和影響下,,大學(xué)校園內(nèi),學(xué)子們被激勵(lì)著,,大家滿懷理想,,汲取知識(shí)和智慧的營(yíng)養(yǎng)?;厥状髮W(xué)時(shí)代,,杜永彬說,自己趕上了好時(shí)代,。在川大,,杜永彬?qū)χR(shí)和學(xué)問的渴望,,被讀書、做學(xué)問的濃厚氛圍進(jìn)一步喚醒,。

杜永彬不僅在專業(yè)課上狠下功夫,,對(duì)比較薄弱的英語,他也絲毫不放松,。在杜永彬的記憶里,,不管走路還是上廁所,嘴里念叨的始終是英語,;無論清晨還是夜晚,,在路燈下,在圖書館,,不少人捧著書,,如饑似渴閱讀,杜永彬也在其間留下了自己的身影,。

時(shí)代以尊奉知識(shí)為貴,杜永彬以讀書為榮,。

杜永彬說,,把書當(dāng)飯吃既是自己的真實(shí)寫照,也是那個(gè)時(shí)代的一大特色,。在那個(gè)年代,人們對(duì)知識(shí),、對(duì)書本的渴望仿佛一座火山,沉睡多年,,瞬間爆發(fā),。

大學(xué)時(shí)代,杜永彬開始憧憬畢業(yè)后考取歷史專業(yè)的研究生,,將來成為一名學(xué)者,。畢業(yè)那年,,杜永彬報(bào)考川大西方史學(xué)史碩士研究生,,未被錄取,。按照各地分配需求,,杜永彬被分配到安徽財(cái)貿(mào)學(xué)院,財(cái)貿(mào)學(xué)院安排杜永彬教授中共黨史,。

按計(jì)劃分配畢業(yè)生有點(diǎn)像訂娃娃親,,被定親的人沒有選擇的權(quán)利,,更沒有表達(dá)意愿的機(jī)會(huì)。杜永彬是個(gè)文科生,,卻被分配到了一個(gè)理工科學(xué)校,,教授的課程也與自己的專業(yè)沒多大關(guān)系。

如果只是為了找個(gè)鐵飯碗,,有個(gè)安身立命的地方倒也罷了,,但杜永彬的人生目標(biāo)決不在此,他渴望在文化,、學(xué)術(shù)氛圍濃郁的環(huán)境里,,繼續(xù)攻讀,并在學(xué)術(shù)上有所成就,。但在安徽,,在蚌埠地區(qū),,除了豐富的礦產(chǎn)資源、完備的礦產(chǎn)體系和各種工科學(xué)校,,文科出身的杜永彬再也找不到可以培育自己理想的土壤,。

對(duì)杜永彬而言,要在蚌埠實(shí)現(xiàn)自己的理想,,無疑是在鐵礦上栽種水仙花,,幾乎不可能。思來想去,,杜永彬決定離開安徽,,回到四川,繼續(xù)考研究生,。在安徽財(cái)貿(mào)學(xué)院磨蹭了兩年后,,杜永彬考上了川大的世界近代史碩士研究生。然而,,杜永彬的回川之旅卻又再生波折,。

安徽財(cái)貿(mào)學(xué)院同意讀研卻不放人,提出以委托代培的方式,,讓杜永彬去川大,,畢業(yè)后仍然回財(cái)貿(mào)學(xué)院教書。眼看自己的一番努力就要白費(fèi),,杜永彬心有不甘,。情急之中,杜永彬“曲線回川”,。他想辦法聯(lián)系上了成都財(cái)政管理學(xué)院,,并在該校試講成功,,并于試講當(dāng)天拿到了調(diào)令,安徽財(cái)貿(mào)學(xué)院這才同意放人,。

回到成都,,由于種種原因,杜永彬還是沒能如愿就讀川大碩士生世界近代史專業(yè),,碩士生導(dǎo)師鄧文才惜才,,在他的推薦下,杜永彬前往四川省社科院,,就讀于著名藏學(xué)家任乃強(qiáng)先生門下,。當(dāng)時(shí),四川省社科院尚沒有資格授予碩士學(xué)位,,由川大授予歷史學(xué)碩士學(xué)位,。

就這樣,杜永彬一心準(zhǔn)備考取歷史系研究生,,卻走上了研究藏學(xué)的道路,。命運(yùn)的安排看似有些“荒誕”,卻又不乏合理之處,。

早年,,還在念中學(xué)的時(shí)候,杜永彬就對(duì)地理和歷史學(xué)科偏愛有加,,考大學(xué)的時(shí)候,,憑杜永彬的底子,他完全可以就讀地理系,,而任乃強(qiáng)先生以地理歷史學(xué)的研究方法享譽(yù)藏學(xué)界,,杜永彬拜在門下,也算情理之中,。在成都,,杜永彬開始了自己藏學(xué)研究的生涯,他一如既往,,把書當(dāng)飯吃,,特別珍惜這來之不易的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。

浮躁中按心的指引選擇藏學(xué)

1985年到1988年,,杜永彬時(shí)常騎著自行車,,穿過熙熙攘攘的人潮和喧鬧的街道,從青羊?qū)m到任乃強(qiáng)先生家上課,。是年,,任乃強(qiáng)先生已92歲高齡,面對(duì)第一次招收的研究生,,任老恨不能將治學(xué)方法和一生的學(xué)問悉數(shù)傳授給學(xué)生,。任乃強(qiáng)先生96歲逝世,,一生只招收過一屆研究生,杜永彬成為任乃強(qiáng)先生的關(guān)門弟子,。

談到任乃強(qiáng)先生對(duì)自己的影響,,杜永彬說,除了治學(xué)方法,,自己至今秉承著任乃強(qiáng)先生經(jīng)世致用的治學(xué)方向,,而任乃強(qiáng)先生的治學(xué)精神則成為自己的精神圖騰,時(shí)刻鞭策著自己治學(xué)做人,。

解放前,,在交通極端不便,在人身安全得不到保障的情況下,,任乃強(qiáng)先生三次深入康區(qū),,戰(zhàn)勝重重困難,步測(cè)手繪,,進(jìn)行實(shí)地考察,,留下大量珍貴的第一手的學(xué)術(shù)資料,為后來研究康藏地區(qū)歷史的學(xué)者們開啟了研究之門,。

杜永彬說,,自己視學(xué)問為宗教的治學(xué)態(tài)度源自于任乃強(qiáng)先生。

承襲任乃強(qiáng)先生的衣缽,,在進(jìn)行學(xué)術(shù)研究的時(shí)候,,杜永彬特別重視實(shí)地考察,,重視學(xué)術(shù)與實(shí)際結(jié)合,。1987年至今,杜永彬幾乎每年都要深入西藏及其它藏區(qū)實(shí)地走訪,,進(jìn)行學(xué)術(shù)考察,,獲得第一手研究資料。杜永彬說,,沒有田野調(diào)查,,學(xué)術(shù)研究難以接地氣。

縱觀杜永彬撰寫的學(xué)術(shù)論文和著作,,既涉及藏區(qū)的文化,、歷史、人物,,也涉及藏區(qū)的生態(tài)環(huán)境和現(xiàn)實(shí)發(fā)展,,西方人的“西藏觀”、藏傳佛教在國(guó)外的傳播和影響亦在杜永彬的研究視野之內(nèi),。杜永彬希望通過自己的學(xué)術(shù)研究,,能為藏區(qū)的社會(huì)發(fā)展提供力所能及的幫助,。

進(jìn)入2000年,杜永彬藏學(xué)研究的足跡向國(guó)外延伸,,他多次受邀前往美國(guó)哈佛大學(xué),、意大利等國(guó)拜訪西方的藏學(xué)研究機(jī)構(gòu),參加國(guó)際藏學(xué)研究的各種會(huì)議,,杜永彬藏學(xué)研究的視野得以進(jìn)一步拓寬,。2000年到2005年,杜永彬先后被美國(guó)東西方研究中心,、伯克利加州大學(xué)聘為研究員和訪問學(xué)者,。

回顧這些年的藏學(xué)研究生涯,杜永彬說,,前往北京,,繼續(xù)攻讀博士生,并留在中國(guó)藏學(xué)中心成為一名研究員,,成為了人生中的又一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),。

1988年,下海經(jīng)商逐漸成為時(shí)代潮流,,潛心學(xué)術(shù),、坐冷板凳已經(jīng)攏不住很多人的心,大家一門心思想著賺錢,,爭(zhēng)著往沿海跑,。在杜永彬身邊,同級(jí)的碩士研究生同學(xué)中,,有不少去了海南,,不再選擇搞學(xué)術(shù)研究。

是年,,杜永彬剛剛完成碩士研究生學(xué)業(yè),,幾乎是在同年,中國(guó)藏學(xué)研究中心在北京成立,,急需大量學(xué)術(shù)研究人才,。揣著任乃強(qiáng)先生寫的推薦信,杜永彬還是有些猶豫:究竟上北京,,還是該留在成都,,或者棄文下海?

在人生的選項(xiàng)可能變得富裕的時(shí)候,,未來變得難以抉擇,。

歷經(jīng)一個(gè)月的思考,杜永彬選擇上北京,去藏學(xué)研究中心工作,。杜永彬認(rèn)為,,藏學(xué)作為一門新興學(xué)科,它的未來充滿希望,。杜永彬的一位師兄也力勸其前往北京,,師兄的一句話說到了杜永彬的心坎上:川人不出夔門,不知天有多大,。

逆著全民下海經(jīng)商的潮流,,杜永彬去了北京,去坐冷板凳,,在別人眼里,,那是件沒有油水的事,賺不了錢,,也升不了官,。到了北京,一切皆在意料之中:工資很低,,低到買一本書也要撓撓頭皮,,在買書這件事上,物質(zhì)需求和精神需求天天在斗爭(zhēng),。

那個(gè)時(shí)候,,杜永彬常常去圖書館看書、查資料,,圖書館內(nèi)冷冷清清,,杜永彬的身影有些孤單,對(duì)比80年代的學(xué)術(shù)氛圍,,杜永彬心中時(shí)常泛起凄涼之感,。杜永彬說,90年代初,,不少高校甚至出現(xiàn)博士生導(dǎo)師招不到學(xué)生的現(xiàn)象,。讀書,、做學(xué)問,,不再是熱門,它漸漸復(fù)歸平靜,,變成了極少數(shù)人的事,。

“學(xué)術(shù)是有尊嚴(yán)的,神圣的,,要進(jìn)行原創(chuàng)性研究,,有時(shí)難免被冷落,但既然選擇了,,就要堅(jiān)持,。”杜永彬說,,那個(gè)時(shí)候,自己會(huì)時(shí)常想到任乃強(qiáng)先生,,想到先生的治學(xué)精神,,想到先生對(duì)待學(xué)術(shù)事業(yè)的一顆赤誠(chéng)之心。

當(dāng)周邊的人談?wù)撝嶅X和升官的時(shí)候,,1998年,,在北京,杜永彬在中國(guó)社科院拿到了博士學(xué)位,。攻讀博士學(xué)位的同時(shí),,杜永彬還隨中國(guó)藏語高級(jí)佛學(xué)院研究室主任聯(lián)波活佛修習(xí)了中觀典籍。

在此期間,,杜永彬的語言能力進(jìn)一步提升,,在英語的基礎(chǔ)上,杜永彬逐漸學(xué)會(huì)了藏語,、藏文和法語,,為日后的學(xué)術(shù)研究再添基石。在北京,,杜永彬還拜訪了很多藏學(xué)前輩,,他的學(xué)術(shù)研究方向也逐漸擴(kuò)大,時(shí)至今日,,其學(xué)術(shù)研究不拘泥于藏學(xué)范圍內(nèi),,跨學(xué)科交叉研究的成果有目共睹。

如今,,杜永彬的頭發(fā)早已花白,,似乎早已過了激情燃燒的歲月,可在杜永彬家里,,書房?jī)?nèi)滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)臅?,仿佛在說:杜永彬仍然是那個(gè)把書當(dāng)飯吃的人。現(xiàn)在,,杜永彬每月的工資是8000多元,,拿到手是6000多元,在北京,,這種工資收入并不高,。

采訪結(jié)束的時(shí)候,記者為杜永彬拍下一張照片,,照片上,,杜永彬送上自信的表情,在他身后,滿滿的書柜仿佛是另一個(gè)世界的入口,,杜永彬說,,自己將繼續(xù)沿著這條路走下去。