甘孜日報(bào) 2019年09月11日

◎黃孝紀(jì)

我的故鄉(xiāng)在湘南山區(qū),,是一個(gè)名叫八公分的偏僻村莊,。1969年我出生在這里,其時(shí),,父親黃觀成五十六歲,母親鄧觀蓮三十八歲,。我是家中最小的,,上面三個(gè)姐姐。三姐春花比我大三歲,,二姐賤花比三姐又大三歲,。可是,,我的大姐荷花比二姐卻大了十一歲,,這中間的差距,我是童年里在母親的眼淚中才漸漸明白,,那里曾有她幾個(gè)早夭的孩子,,我此生無緣謀面的哥哥和姐姐。

我有記憶的時(shí)候,,大姐已出嫁到江對岸的牛氏塘,,那時(shí)叫油市塘。這是一個(gè)僅有一條青石板合面街的小村,,兩邊是青磚黑瓦的吊腳樓,,溪流繞村,高樹林立,。這里地處要沖,,是遠(yuǎn)近鄉(xiāng)人往來行旅的必經(jīng)之地,街面上有打鐵鋪,,裁縫鋪,,還有供銷社。曾有多年,,我常跟隨母親,,走過江上的木橋,穿過一片樹林,,來供銷社買鹽買煤油,。

童年里,我們一家五口居住在一棟青磚黑瓦馬頭墻的大廳屋一角,。這棟老舊的大廳屋上下兩個(gè)廳堂,,中間隔著石砌天井,一共住了五戶人家,,下廳兩戶,,上廳三戶。我家在上廳,,緊靠著神臺,。每戶人家的房屋都很逼仄,,進(jìn)門是灶屋,里間是臥房,,由臥房一角的板子樓梯,,連通木板的樓上,各家的陳設(shè)也基本相同,。

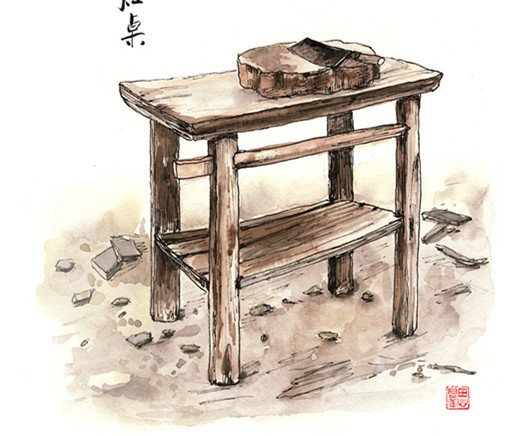

在我們家,,灶屋里砌著一個(gè)四方形兩灶孔的大正灶,兩條寬板長凳靠墻擺放,,交于墻角,,像木匠的大曲尺,半圍著象征一家之主的正灶,,其中一條正對著灶門口,。灶與凳之間的通道,僅容曲膝而坐,。灶上常年擱著烏黑的鼎灌和鐵鍋,,灶的背面則立著一張長條狀的灶桌。灶桌是洗碗和切菜的地方,,在其橫長的縫隙里插上接手板,,懸空于灶面之上,擺上碗筷,,又起到了飯桌的功能,。灶屋進(jìn)門的另一面墻,靠墻而立的,,是高高的碗欃和一個(gè)瓦水缸,。碗欃是平素放碗放剩菜的地方,本是漆了老紅色,,卻因西墻的木格窗小,,光線幽暗,與四壁及樓板的烏黑融為了一體,。水缸上口有一塊擱板,,板上放兩只寬口瓦缽,缽里各放著一只竹筒水勺,,一大一小,。每天早晚,家人擔(dān)了木桶,,挑來井水倒入水缸,,此處的地面,,長年潮濕,。灶屋是我們一日三餐吃飯喝茶休息閑談的場所,,煙火歲月,多是在此度過,。我開蒙上小學(xué)后,,每到夜晚,吃過飯后,,將煤油燈盞移到寬板長凳,,雙膝跪地,伏在凳灶之間的空隙里寫作業(yè),,有時(shí)一不小心,,額前頭發(fā)就被燈盞的火焰燒得焦臭。我自小愛學(xué)習(xí),,成績很好,,每學(xué)期都有獎(jiǎng)狀,老師夜里來村間家訪時(shí),,也常來我家坐,,是我父母最大的榮光。

臥房與灶屋一門相通,,是我最初來到人間的地方,。曾有多年,靠墻是兩鋪曲尺狀擺放的木板凳床,,鋪了稻草和席子,,被褥陳舊,我和父母睡一床,,二姐三姐睡另一床,。床下的空間,多用來放置大厚餅狀的炭塊,,以及炭籮,、炭篩等雜物。臥房北面有一小木窗,,窗下靠墻立著一個(gè)老紅色的矮書柜,,雖說是書柜,卻并沒有書,,而是裝了一家人的補(bǔ)丁衣服和雜物,,一個(gè)常年裝雞蛋的舊瓦罐,也是放在柜子里,。西墻開了一條側(cè)門,,通往屋后的青石板巷子,打開側(cè)門的時(shí)候,,光線一下涌了進(jìn)來,,臥房頓時(shí)亮堂了許多,。靠側(cè)門的墻角,,是一架板子樓梯,,斜擱在樓梯口的木梁上。樓梯下,,放著鋤頭鐮刮等長柄鐵農(nóng)具,,還有兩只解小便的木淤桶,嚯嚯的響聲,,常在日夜響起,,濁臭彌漫。淤桶快滿了,,母親就會從側(cè)門提出去,,挑到園土里,澆灌菜蔬,。一直以來,,我們家總是養(yǎng)著雞。多的時(shí)候,,要裝兩個(gè)雞籠,。到了夜里,雞籠提進(jìn)臥房或灶屋,,每當(dāng)公雞打鳴,,很是響亮。

樓上自然以大大小小的粗陶瓦甕居多,,裝米的,,裝油的,裝紅薯皮的,,裝花生豆子的,,腌咸菜酸菜的,不一而足,。用來裝棉被的四腳矮柜,,板箱,蓑衣,,斗篷,,谷籮,米籮,,簸箕,,米篩,甚至干柴,也都放在這里,,隨時(shí)取用,。樓上最大的器物是谷廒,它是一家人的糧倉,,廒里的虧盈,牽動著父母的憂樂,,關(guān)乎我們肚子的饑飽,。我的二姐三姐長成姑娘后,她們的凳床搬到了樓上,,下面的臥房略為顯得寬敞些,,而樓上則更擁擠了。

那時(shí)的大廳屋是五戶人家共用的,,各家都砌了一個(gè)煮潲的大磚灶,,每天早上,家家戶戶挑水,,剁豬草,,煮潲,廳屋里煙塵彌漫,,濃濃的青煙在天井口匯聚,,升騰而上,飄散在高高的瓦屋上空,。廳屋里人口多,,養(yǎng)的雞鴨鵝狗也多,雞籠,,鴨籠,,潲桶,水桶,,竹籃,,竹篩,扁擔(dān),,八仙桌,,長凳,種種家什,,都要一處安放,,也就顯得局促了。四時(shí)八節(jié),,一個(gè)廳屋的主婦們,,先后在神臺前化紙焚香,虔誠祝禱。遇著娶親嫁女的喜慶日子,,廳屋里擺了酒席,,賓客滿座,喜氣洋洋,。而在老人去世的時(shí)候,,廳屋里停放著黑色的靈柩,點(diǎn)一盞神燈,,也有了幾分讓人望而生畏的恐懼,。冬日長閑,廳屋里常有匠人駐足,,做木工,,打礱,編織蓑衣,,修補(bǔ)套鞋,,引來眾人圍觀。出紅薯燒酒,,也是這個(gè)季節(jié),,洗凈的潲鍋添滿發(fā)酵好的紅薯酒糟,蓋上罩盆,,用竹管連接矮桌上的過缸,。過缸里加了冷水,用來冷卻夾層里流淌的酒蒸汽,,過缸下面,,擺放一只酒壇。當(dāng)灶里的柴火熊熊燃燒,,要不了多久,,過缸里的冷水就漸漸冒了熱氣,突然一聲清響,,一線清亮的酒液流出,,源源不斷落進(jìn)酒壇,廳屋里彌漫著淡淡的酒香,。

每棟老廳屋的大門外,,都是一條光亮的青石板巷子。巷子橫直交錯(cuò),,連通村莊的每個(gè)角落,,連通通向村外的石板路和石橋。每天,,挑水的人,,喂豬的人,,上茅廁的人,出門干農(nóng)活的人,,放學(xué)回家的人,,以及雞鴨貓狗,腳步雜沓,,在巷子里來來往往,。巷子臟了,一場大雨過后,,又光潔如洗,。在夏日,巷子里南風(fēng)吹拂,,十分涼爽,我們常在此玩耍,,下棋,,跳繩,踢雞毛毽子,。夜幕星空之下,,巷子里擺了各家的竹椅,長凳,,矮凳,,鄰里們聚在一起,或吃飯,,或乘涼,,搖著蒲扇,談天說地,。深冬大雪紛飛的日子,,巷子里鋪了厚厚的白雪,瓦檐下垂掛著長長的雪桿,,晶瑩剔透,。我們踩雪,堆雪人,,抱了長竹篙敲打雪桿,,不亦樂乎。

在我童年所居住的這棟大廳屋的大門口,,是一條青石板路和一條石砌水圳,,流水清澈,沿著村前自南而來,,附近的人,,洗衣物,,洗豬草,常在這里,,十分方便,。這條石板路和水圳,一路并行,,向北穿過一片雜屋,、豬欄、茅廁和池塘,,就到了規(guī)模宏大的黃氏宗祠,,繞過宗祠的背后和那棵高大的古楓樹,就出了村莊,。宗祠年代久遠(yuǎn),,雕梁畫棟,卻保持完好,,是村莊的重要公共場所,,村中有白喜事,就放在這里辦酒席,。宗祠里有戲臺,,是演古裝戲的地方,有很多年,,每年春節(jié)期間,,就會有鄉(xiāng)村的戲班子來演多日的大戲,遠(yuǎn)近村莊的人都來看戲,,盛況空前,。宗祠的旁邊,有一棟兩層的小瓦房,,是我們村的小學(xué),。這里只有一年級和二年級,到了三年級,,就要去臨村的羊?yàn)跬晷 ?/p>

1982年冬,,我剛上初中,我們家搬進(jìn)了新建的瓦房,,在村莊的南端,,此時(shí),大集體解散,,分田到戶,。這里視野開闊,光線很好,。屋前是一條清澈的溪圳,,溪岸下是我們家的小魚塘,,推而遠(yuǎn)之,便是稻田,、江流和山嶺,。屋旁有我家的一塊小禾場,毗鄰的,,是更多更大的禾場,,那原本是各生產(chǎn)隊(duì)的。一年里,,禾場大多數(shù)時(shí)候是空置的,,是村里孩子和少年打陀螺的好地方。每逢夜里放露天電影,,寬大的銀幕掛在禾場邊禾屋的墻上,,禾場上擺滿了長凳,或坐或站,,滿是人,。禾場是晾曬谷物的場所,那時(shí)候,,五谷雜糧,,村人都愛種植,,不讓土地閑置,。初夏割了小麥,挑到禾場打麥子,,曬麥子,。黃豆、高粱,、花麥,、穇子、花生,,也都是禾場晾曬,。到了割早稻割晚稻的那段日子,禾場上就更忙碌了,。每天上午,,各家從稻田挑來的稻谷,將一塊塊禾場曬滿,。傍晚太陽落山,,家家戶戶又將竹掃帚、刮板,、谷籮,、風(fēng)車,、撮篩、桿秤諸物一股腦搬了來,,收谷,,車谷,過稱,,挑谷,,禾場上一派熱鬧景象。

村前這片廣大的田野,,養(yǎng)育了我的童年和少年,。在那個(gè)傳統(tǒng)的農(nóng)耕時(shí)代,村人視田土山為命根子,,視牛為珍寶,。隨著四季的輪替,農(nóng)夫驅(qū)著水牛黃牛犁田,,耙田,,種上水稻。為讓稻田保存良好的地力,,村人割來草葉,,挑來牛欄淤和豬欄淤,踩入泥底,,作為稻田的有機(jī)肥料,。農(nóng)田里的各項(xiàng)水利設(shè)施也能得到良好的維護(hù),山塘是蓄滿水的,,江流溪圳也是滿的,,渡槽是通暢的,稻田里的禾苗生氣勃勃,,成就了多年的豐收盛況,。于今看來,這也差不多是故鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)的鼎盛時(shí)期,。與此同時(shí),,隨著鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,建新房的熱潮隨之興起,。故鄉(xiāng)青磚黑瓦老宅的周邊,,大量的新房如雨后春筍般冒出來。

1987年我高中畢業(yè),,順利通過高考,,考取了中專。從此,,我漸漸遠(yuǎn)離了故鄉(xiāng),,成了一名異鄉(xiāng)的游子,。而時(shí)代的巨變,也急劇影響著這個(gè)偏遠(yuǎn)的傳統(tǒng)山村,。在改革大潮和打工熱潮的裹挾下,,村里的年輕人和中年人,開始大量涌入廣東,,進(jìn)入城鎮(zhèn)的工廠流水線和建筑工地,,打工的收入遠(yuǎn)勝于耕種。潮流浩蕩之下,,村莊的生產(chǎn)生活方式發(fā)生了重大演變,。起初,每到耕種收獲季節(jié),,進(jìn)城務(wù)工的勞動力大多會回流村莊,,幫助農(nóng)活。漸漸地,,雇請留守在村莊的老年人和婦女代為耕種,,或者將土地轉(zhuǎn)包,成為風(fēng)尚,。田土山荒蕪廢棄者,,越來越多,有時(shí)一場山火,,昔日郁郁蔥蔥的油茶林連片燒毀,,人們對此愛莫能助。多年之后,,故鄉(xiāng)這個(gè)近千人口的大村,,沒有人養(yǎng)牛養(yǎng)豬了,,雞鴨鵝狗都很少了,,犁耙無用,磨坊倒塌,,榨油坊拆毀,,池塘干涸,田園多有荒蕪……

2005年,,武廣高鐵動工修建,。我的故鄉(xiāng)八公分村,因?yàn)殍F路線南北貫穿而過,,被列入拆遷范圍,。那些青磚黑瓦的老宅,那些二十世紀(jì)80年代以后建成的瓦房和平房,,大多夷為平地,,包括我家的那棟曾經(jīng)的新瓦房,。新村異地而建,全是裝修一新的樓房,,大多三四層,,與城鎮(zhèn)小區(qū)無異。那些曾為幾代人所熟悉的舊時(shí)的鄉(xiāng)村器物,,與新的時(shí)代格格不入,,被拋棄,被遺忘,,漸行漸遠(yuǎn),,消逝在歲月深處。

八公分,,這個(gè)湘南山區(qū)的一個(gè)普通山村,,數(shù)十年來,它的滄海桑田,,起伏沉浮,,成為中國鄉(xiāng)村變遷的一個(gè)縮影。在城市化的進(jìn)程中,,工業(yè)化的興起和加速,,讓八公分村日新月異,鄉(xiāng)人不再局限于農(nóng)耕,,人們的生活更為豐盈,,有了更多的可能性。不過,,對于我們這一代人甚至幾代人,,它也令人感傷,那里曾傳承了一代又一代人的民俗風(fēng)情,,那里曾升騰著我們的炊煙歲月,,那里留存這我們南方鄉(xiāng)人的所有記憶,沉淀這幾代人的艱難,、苦難,、努力以及歡愉。然而,,世易時(shí)移,,很多物事離我們越來越遠(yuǎn),包括哪些青磚黑瓦下的鄉(xiāng)村舊物,,生活一切一切的苦和甜,,不復(fù)以往。

于是,我常想,,對于那些曾與我們親如肌膚的,,一代代農(nóng)人的鄉(xiāng)村舊物,對于那些必將成為歷史的農(nóng)耕文明,,我們既然無法將它們一一挽留,,那么,就讓我們趁著它們的背影還未曾遙不可及,,趁著我們尚保有深刻而溫暖的記憶,,用真實(shí)而樸素的文字,一顆赤子之心,,嘗試將它們列入一個(gè)永不退色的記憶的博物館,,為幾代人的鄉(xiāng)村生活、鄉(xiāng)村記憶立傳,。

如此,,當(dāng)我站在半百人生的驛站回眸來路,回眸那蒙塵遠(yuǎn)去的舊器物的背影,,我愿意在我的文字里,,將它們一一撫摸,磨得锃亮,,讓它們在我的記憶力閃閃發(fā)光,。

最新消息