甘孜日?qǐng)?bào) 2019年08月09日

道孚縣扎壩亞卓鄉(xiāng)巴里村,。2006年攝

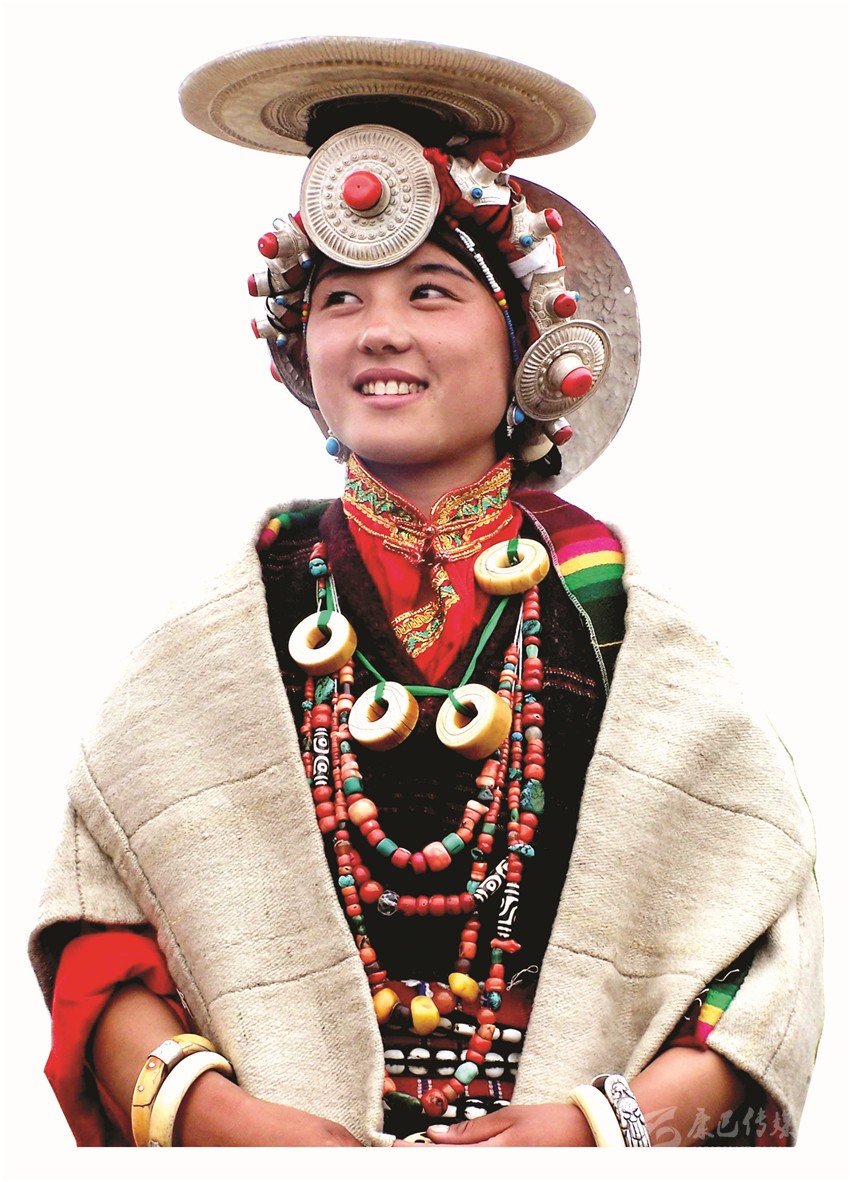

扎壩婦女頭飾,。胡斌 攝

道孚扎巴服飾,。 根秋多吉 攝

扎壩黑陶傳人讓雄,。

道孚扎壩碉房墻上刷有藍(lán)白相間的條紋,。2006年攝

◎李左人

走進(jìn)扎壩峽谷 重拾文學(xué)夢(mèng)

對(duì)康巴,,對(duì)扎壩,,我可說是情有獨(dú)鐘,。

從1996年8月在康定參加少數(shù)民族文化研討會(huì),,至2012年6月去稻城考察,,我先后13 次赴甘孜州到11縣數(shù)十個(gè)村寨調(diào)查。從丹巴美人谷,、古碉群,,到德格印經(jīng)院、阿須草原,,再到稻城亞丁,,大美川藏皆是絕美風(fēng)景,康巴文化處處都散發(fā)著迷人魅力,更有那撲朔迷離的歷史傳說和神奇的茶馬古道,,令人神往,。

回想起來,我在接觸少數(shù)民族文化之初,,便有一種預(yù)感,,一種莫名的渴望。2001年8月,,我再次到康定參加民族文化研討會(huì),,會(huì)后經(jīng)理塘、鄉(xiāng)城到麗江,、瀘沽湖,,沿途考察,就像尋覓前世錯(cuò)過的足跡,。果然,,對(duì)瀘沽湖一見傾心,對(duì)摩梭文化產(chǎn)生了強(qiáng)烈的興趣,。后來的后來,得知甘孜州扎巴藏族也實(shí)行走婚,,他們聚居在雅江和道孚兩縣交界處的鮮水河扎壩大峽谷,。“她”就在那兒,,隱隱的具體而縹渺地閃爍著,,吸引著我。恰好我任教的少數(shù)民族干部班就有雅江,、道孚的學(xué)員,,有一位是扎壩的鄉(xiāng)黨委書記。真是喜從天降,,天遂人愿,。

2005年4月,我第一次涉足扎壩大峽谷,,從此進(jìn)進(jìn)出出,,來來往往,與扎壩結(jié)下不解之緣,。這是一次宿命的際遇,,一場(chǎng)美麗的邂逅,我一生最為獨(dú)特的經(jīng)歷,。

扎巴人居住的鮮水河峽谷長(zhǎng)約160里,,被稱作“走婚大峽谷”。扎壩的母系氏族社會(huì)遺存和走婚習(xí)俗,是古老婚俗文化的活化石,,是研究古東女國(guó)極為寶貴的資源,。扎巴人走婚比摩梭人走婚更古樸更原生態(tài),更完整地保存了走婚制,,而且更為奇特,。他們必須徒手爬上刀削斧劈般筆陡的碉房,翻進(jìn)姑娘的窗戶才能諧云雨之歡,。若沒有強(qiáng)健的體魄和高超的技巧爬不上樓,,便只能望墻興嘆,所以當(dāng)?shù)匕炎呋榻凶觥芭婪孔印?,被稱為飛檐走壁的浪漫愛情,。

爬墻,是扎壩走婚的一大特點(diǎn),。

我在走訪川西藏區(qū)若干走婚和類走婚的地域后,,提出了“爬墻文化”的概念。意指當(dāng)?shù)匾阅凶优缐ψ呋?,或爬墻同喜愛的女子談情說愛為標(biāo)志的一系列與戀愛,、婚姻、家庭相關(guān)的觀念,、道德,、情感和風(fēng)尚習(xí)俗,還包括草地牧區(qū)如雅江,、道孚,、康定、金川,、馬爾康,、松潘、黑水,、紅原等地“鉆帳篷”幽會(huì)的習(xí)俗,。

鉆帳篷猶如爬房子,進(jìn)入帳篷“同居”與爬墻走婚的實(shí)質(zhì)完全一樣,。爬墻文化還包括具有爬墻特征的“類走婚”,,所謂類走婚與扎壩爬房子的不同處,在于走婚的扎壩是母系家庭,,而康定,、九龍、馬爾康,、金川的爬墻卻是在一夫一妻制里的婚前行為,,不是完全意義上的走婚。

爬墻文化帶涵蓋了川西北藏區(qū)十來個(gè)縣數(shù)十個(gè)鄉(xiāng)數(shù)萬人的地域,涉及了從“原生態(tài)”走婚(扎壩的“爬房子”)到半走婚(婚前走婚,,如康定縣沙德鄉(xiāng),、九龍縣湯古鄉(xiāng)的“爬窗子”,馬爾康縣梭磨鄉(xiāng),、金川縣馬奈鄉(xiāng)等的“爬墻墻”),,到只爬墻談情說愛而不涉性愛的風(fēng)俗(丹巴縣巴底鄉(xiāng)等的“爬墻子”),都屬于爬墻文化范疇,。類走婚現(xiàn)象是從母系社會(huì)向父系社會(huì)過渡中出現(xiàn)的一種母系習(xí)俗與父系風(fēng)尚兼容并存的文化現(xiàn)象,,是爬房走婚的衍化形態(tài)。

眾多爬墻走婚及類走婚田野個(gè)案的發(fā)現(xiàn),,為我們提供了研究母系制社會(huì)及其向父系制社會(huì)過渡的鮮活樣本,,眾多走婚爬墻文化田野個(gè)案的發(fā)現(xiàn),極大地豐富了藏區(qū)的民族文化寶藏,,其所具有的神秘和人性魅力,,為發(fā)展文化旅游提供了有力的支持。僅此一例,,便足以看出康巴文化的豐富多彩奇特絢麗,。 我對(duì)扎壩感興趣,本是出于學(xué)術(shù)志向,,試圖捕捉走婚的原生形態(tài),,追尋梳爬扎巴族群的文化,考察扎壩今天的母系氏族,,弄清他們的“昨天”“前天”是怎樣一種情景,跟我們主流社會(huì)今天的生活有著怎樣的聯(lián)系,,從而形成一部民族學(xué)著作,。

進(jìn)入現(xiàn)代,扎巴傳統(tǒng)文化正在迅速改變,,許多文化遺存消失,。如果母系制走婚賴以生存的生態(tài)環(huán)境(自然環(huán)境和人文環(huán)境)消失,必然引起生活方式的改變,,走婚文化將可能“湮滅”,。一種緊迫感催促我加緊進(jìn)行田野調(diào)查,積累了較為豐富的第一手材料和影像資料,,廣泛搜集了大量與扎壩及康巴相關(guān)的文字資料,。除了對(duì)扎壩和爬墻文化帶的關(guān)注,我還幾次赴瀘沽湖落水村(云南寧蒗縣),、瀘沽湖鎮(zhèn)博樹村(四川鹽源縣),、屋腳鄉(xiāng)利家嘴村(四川木里縣)調(diào)查,同摩梭人的走婚進(jìn)行比較研究。2006年底,,我擬出了《扎壩走婚大峽谷探秘》的詳細(xì)提綱,,一切都有條不紊按部就班地進(jìn)行著。

2009年3月,,一位朋友聽說我在研究走婚大峽谷,,約我寫電視劇本。多年從事文化社會(huì)學(xué)研究,,要將理論思考切換為形象思維,,是巨大的跨越和挑戰(zhàn)。猶豫再三,,我終于擋不住潛伏于心底的文學(xué)夢(mèng)的誘惑,,放下學(xué)術(shù)寫作,動(dòng)筆創(chuàng)作電視劇,。

追尋扎壩往事 創(chuàng)作《女兒谷:1937》

春去秋來,,醞釀發(fā)酵。我以趙留芳1937年—1938年在扎壩賑災(zāi),、推行保甲制的經(jīng)歷為依托,,以他發(fā)表的《查壩調(diào)查記》(《康導(dǎo)月刊》1938年9月創(chuàng)刊號(hào))為依據(jù),調(diào)動(dòng)我親臨“現(xiàn)場(chǎng)”的積累,,那些采拮到的繁瑣細(xì)事,,那些枯燥的數(shù)字和素材,漸漸復(fù)原成“昨天”的真情實(shí)景,,那些離我們并不久遠(yuǎn)的人物一個(gè)個(gè)鮮活起來,,于是22集電視劇《走婚大峽谷:1937》的故事梗概便躍然而出。

2010年8月,,突然得知拍攝資金出了問題,,迷茫之際,我讀到我國(guó)第一部文化人類學(xué)長(zhǎng)篇小說《走婚》(趙宇共著,,作家出版社2001年出版),,頓然有悟,決定將電視劇改寫成小說,。小說體裁比電視劇更為自由,,可以將歷史、風(fēng)俗,、敘事與文化人類學(xué)研究融為一體,,詮釋我實(shí)地考察的現(xiàn)場(chǎng)感悟及研究成果,便于盤活我對(duì)扎巴文化的思考,,呈現(xiàn)對(duì)人性本質(zhì)的一種理解,。于是,,我嘗試著用新的手法創(chuàng)作一部文化人類學(xué)小說《女兒谷:1937》。

本世紀(jì)初,,重新認(rèn)識(shí)他者,、向異民族和“原始文化”學(xué)習(xí)的熱潮日漸高漲。小說家站在文化多樣性立場(chǎng),,不再以獵奇心理看待他者,。以彼為鏡,反躬自省,,反思所謂正統(tǒng)的文明道路,,以自我批判的眼光重新審視癡迷于物質(zhì)享樂主義的現(xiàn)代文明,于是產(chǎn)生了文化人類學(xué)小說,。小說寫作“自覺地向文化人類學(xué)汲取知識(shí)養(yǎng)料,,并將人類學(xué)所關(guān)注的非主流的異文化,即形形色色的文化他者,,作為創(chuàng)作靈感的新源泉”(葉舒憲《人類學(xué)小說熱潮背后潛隱著文化反思與批判精神》,,2006年3月25日《文藝報(bào)》),這是對(duì)以漢文化為中心的文化視角的一種顛覆,。

對(duì)我來講,,蹚進(jìn)70多年前的鮮水河,追尋峽谷往事,,是對(duì)人類深層隱秘的一次探究,,對(duì)人類的文化基因的一種解讀,而且也是出于對(duì)多樣性文化建構(gòu)的思考,,為長(zhǎng)久以來被視為另類和異端的走婚文化正名,。同時(shí),有了文化人類學(xué)小說的文本體式意識(shí),,便不局限于講述故事,,而是有意識(shí)地去進(jìn)行文學(xué)形式的探索與實(shí)驗(yàn)。

《女兒谷:1937》雖然描寫扎巴藏族走婚,,卻不單純追求地方民俗展示和風(fēng)土尋根;它依傍史實(shí),,演繹故事,,卻不像歷史小說那樣以記錄歷史、展現(xiàn)歷史為己任,,或以歷史題材借古喻今,、借古諷今;它是“還原性”書寫,,是凝魂聚氣,,借他鑒我,,增強(qiáng)自信,既守住自我又傳承拓展勵(lì)志圖新,。

《女兒谷:1937》也和同以走婚為題材的《走婚》不同,,該小說作者趙宇共以考古遺存、古史傳說為依據(jù),,憑借文學(xué)想象將其生活化,、故事化,從而繪就一幅遠(yuǎn)古祖先們的歷史畫卷,。而我,,則是從至今仍在走婚的鮮水河峽谷扎巴人和瀘沽湖、利家嘴摩梭人的現(xiàn)實(shí)生活中提取素材,,結(jié)合歷史資料,、民俗史料進(jìn)行創(chuàng)作,還原1937年扎壩的歷史,,重現(xiàn)其生活場(chǎng)景和社會(huì)現(xiàn)實(shí),。

小說本是虛構(gòu),但《女兒谷:1937》追求記實(shí)性,。作為背景的事件,,如清末川滇邊務(wù)大臣趙爾豐實(shí)施改土歸流、民國(guó)年間廢黜土司頭人,、紅軍長(zhǎng)征過道孚,、諾那事變、特派人員在扎壩救災(zāi)推行保甲制等,,都是歷史事實(shí),。而小說的人物、故事,、情節(jié),,雖多為虛擬,卻以藝術(shù)的“真”反映社會(huì)之“實(shí)”,。作品展現(xiàn)的扎壩大峽谷的風(fēng)土人情,,扎巴人的走婚、偷婚,、母系大家庭,、頭人之間的恩怨情仇等等世俗生活,則是歷史景象的再現(xiàn),。

《女兒谷:1937》借助人類學(xué)臨場(chǎng)對(duì)歷史縱向的嚴(yán)謹(jǐn)考察和文學(xué)神游冥想的翅膀飛翔,,尋求故事虛構(gòu)性與社會(huì)人文環(huán)境記實(shí)性的統(tǒng)一。歷史學(xué)家桑兵提出史學(xué)研究也應(yīng)“回到歷史現(xiàn)場(chǎng)”,,他說:“所謂回到歷史現(xiàn)場(chǎng),,不僅要回到一定的空間位置,,回到事情發(fā)生的那個(gè)時(shí)代或那段時(shí)間,而且要設(shè)法回到當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)?,回到事情正在發(fā)生的過程之中……以達(dá)到親臨現(xiàn)場(chǎng),,身歷其境的效果?;氐綒v史現(xiàn)場(chǎng),,就是要和歷史人物一起經(jīng)歷其事,而且不是作為旁觀者,,也不僅僅是參與者之一,,而是和所有親歷者一起經(jīng)歷他們各自所經(jīng)歷的全部過程。人類學(xué)的實(shí)地調(diào)查,,嚴(yán)格地說并不是外來者的調(diào)查,,而是通過參與實(shí)地生活,成為文化內(nèi)的一分子,,用由此獲得的體驗(yàn)和感悟來理解當(dāng)?shù)厝说乃季S和行為,,而不是借助于外來者的獵奇記錄品頭品足。猶如上演一出戲劇,,研究者如場(chǎng)記,,知道每一位角色做什么和為什么會(huì)這樣做。他只是客觀地展示實(shí)情,,而不必導(dǎo)演劇情,。”(《從眼光向下回到歷史現(xiàn)場(chǎng)——社會(huì)學(xué)人類學(xué)對(duì)近代中國(guó)史學(xué)的影響》,,《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》2005年第1期)

把這段話用來解說文化人類學(xué)小說創(chuàng)作,,也非常的恰當(dāng)。寫作《女兒谷:1937》,,必須實(shí)地考察,,必須“回到歷史現(xiàn)場(chǎng)”。只有親臨現(xiàn)場(chǎng),,以人類學(xué)的眼光,,探究歷史事件、人物言行等背后存在的復(fù)雜社會(huì)關(guān)系和具體相關(guān)聯(lián)系,,和所有人物一起經(jīng)歷他們所經(jīng)歷的一切,,了解他們的日常生活狀態(tài)、所思所想,,熟悉他們的言語習(xí)慣和行為方式,從而把握錯(cuò)綜復(fù)雜的歷史事實(shí),,描繪出接近歷史真相的圖畫,。

如果從2001年8月去瀘沽湖洛水村探詢摩梭人“色色”(走婚)算起,, 到2006年10月自扎壩峽谷學(xué)優(yōu)村調(diào)查扎巴人“朵茍”(爬墻)返回止,對(duì)走婚文化的調(diào)查歷時(shí)整整五年,,加上撰稿修煉“坐功”的五年,,完成《女兒谷:1937》的創(chuàng)作真可謂十年磨一劍。

我曾作小詩《走進(jìn)女兒谷》記之:

趁些許瘋癲,,星夜直奔女兒谷

何其有幸,,把定今生機(jī)緣

馬不停蹄,追蹤大峽谷的風(fēng)云變幻

時(shí)光如水,,掬起一捧捧歲月的碎片

年年歲歲,,長(zhǎng)途跋涉

書齋草野,翩翩然飛來飛去

桑間濮上,,野有蔓草

鮮水河見證了走婚傳奇

酒入枯腸,,千回百轉(zhuǎn)

七分釀成故事,三分化作悲涼

十年嘔心瀝血,,礪得劍氣如霜

更有那,,東女國(guó)的牛皮船,猶在夢(mèng)里晃蕩

走進(jìn)女兒谷,,是我一生最為獨(dú)特的經(jīng)歷,!

我對(duì)康巴、對(duì)扎壩,,一見鐘情,,情有獨(dú)鐘!

(圖片除署名外均為李左人 攝)

最新消息