武侯(崇州)白玉創(chuàng)新開展基層黨組織跨區(qū)域結(jié)對共建

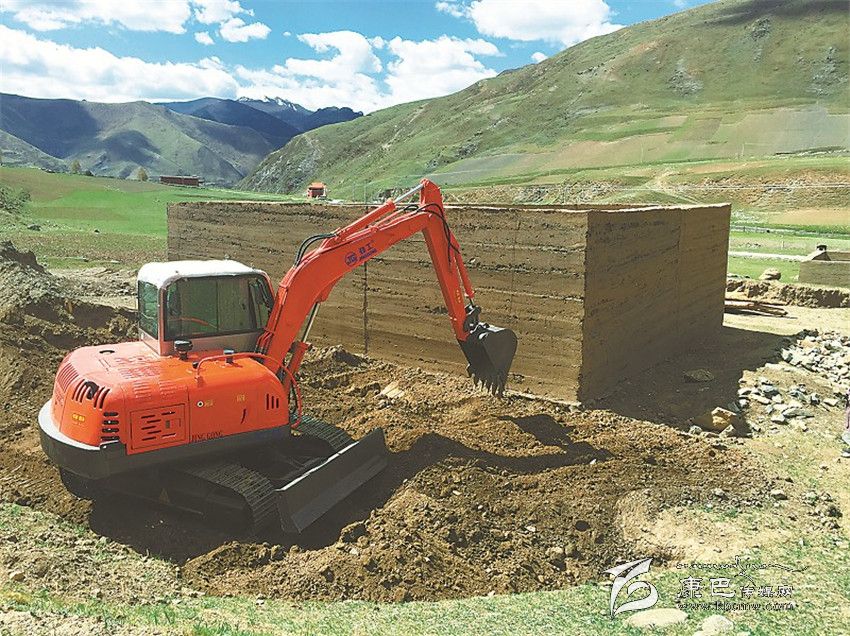

利用挖掘機(jī)蓋新房。

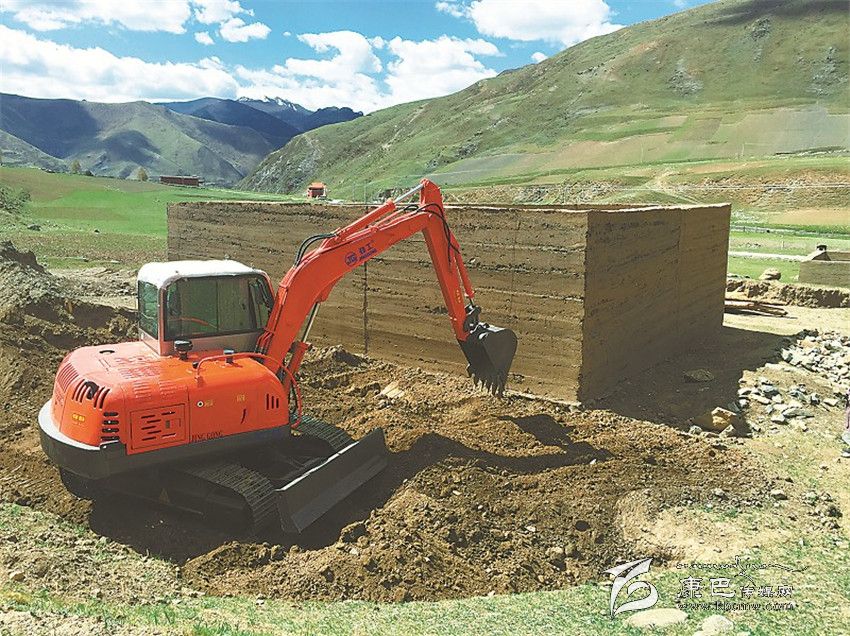

利用挖掘機(jī)蓋新房。

■本網(wǎng)記者 陳碧紅 文/圖

5月的甘孜,,野花初綻。位于甘孜和西藏交界處的白玉縣城,,一條條寬敞的大馬路,仿佛正振臂迎接新一輪春的到來,。

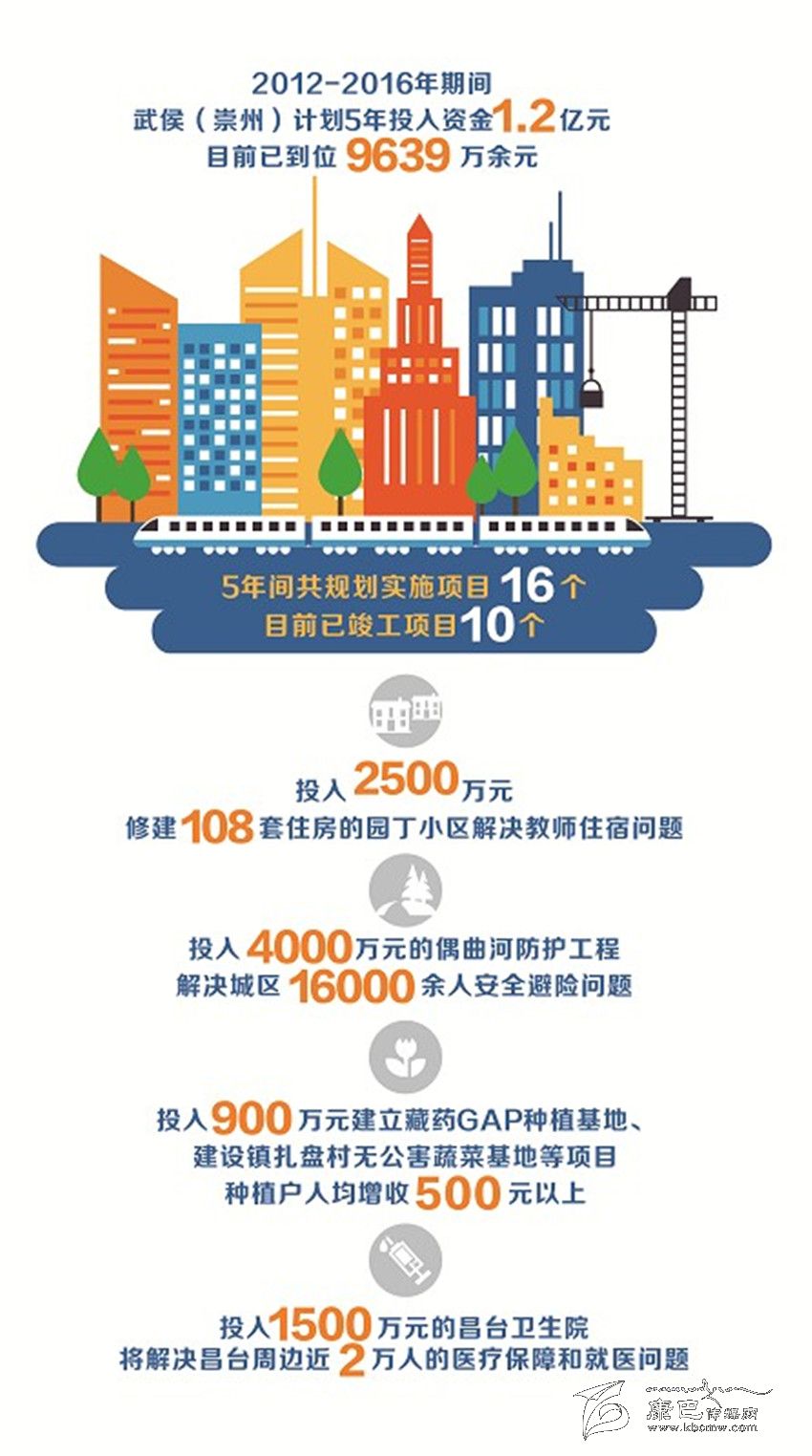

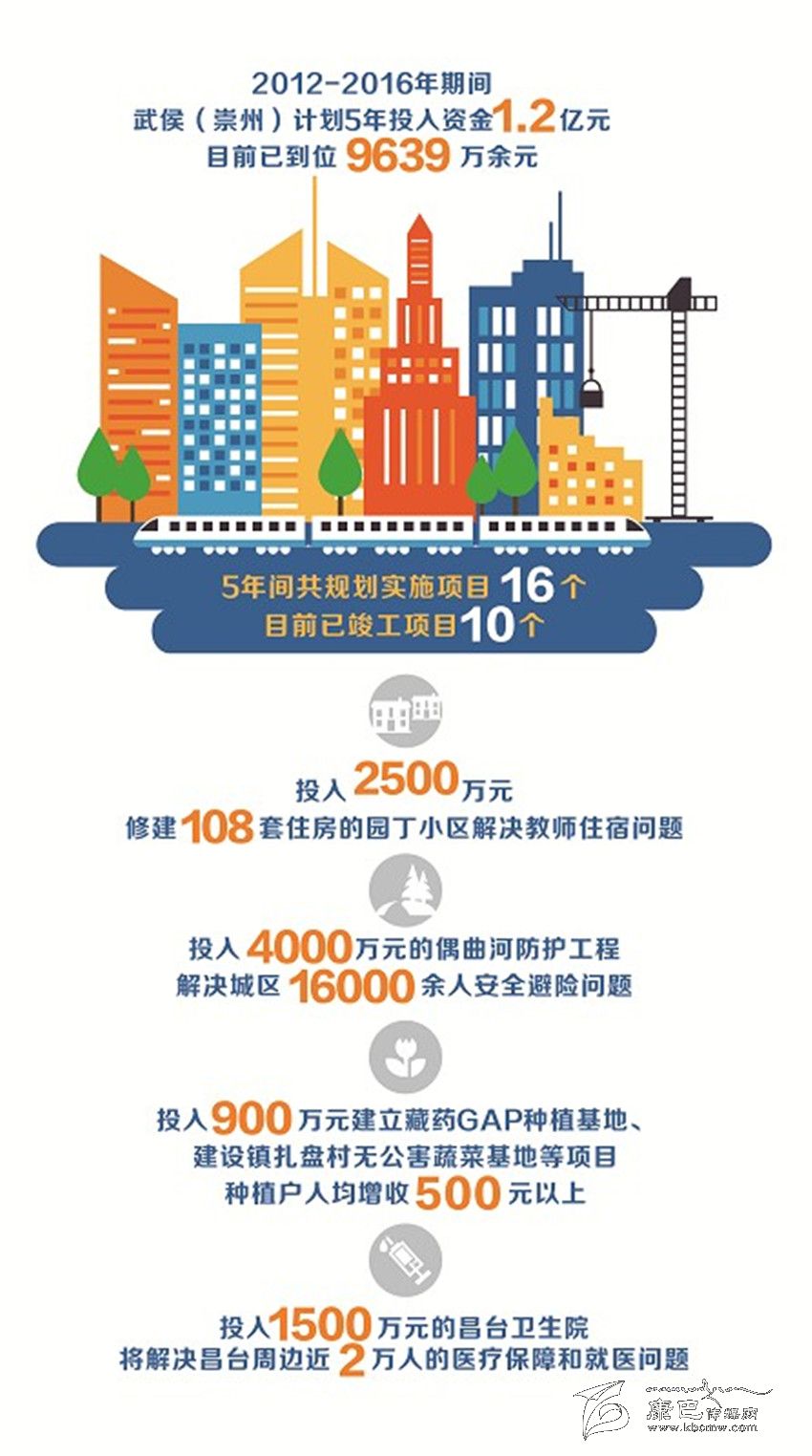

5年援藏以來,,成都市武侯(崇州)援藏工作隊(duì)實(shí)施了16個(gè)援建項(xiàng)目,全面改善了這個(gè)邊遠(yuǎn)縣城的面貌,。曾經(jīng)只用“一桿煙”時(shí)間走完全縣城的白玉縣,,如今變成了高原上的一處風(fēng)景。

但援助沒有停步,,而是更深入,、更細(xì)致——第三批武侯(崇州)援藏工作隊(duì)以“基層黨建”為抓手,,在全省率先開展“基層黨組織跨區(qū)域結(jié)對共建”活動,,探索更為貼心的“精準(zhǔn)援助”。

如今白玉縣全部17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)與武侯區(qū)13個(gè)街道和崇州4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)“1對1”結(jié)對,,得到了“量體裁衣”般的援助,,有效解決各自最迫切的發(fā)展需要,孕育出夢想之花。

一臺挖掘機(jī)建造一村人的希望

盡管燈龍鄉(xiāng)離白玉縣城只有70多公里,,但是今年已經(jīng)60多歲的扎西增科卻很少到縣城,。層巒疊嶂的高山,阻隔了燈龍鄉(xiāng)老百姓通往外界的道路,。

燈龍鄉(xiāng)黨委書記蒲吉源說,,這里“幾乎沒有產(chǎn)業(yè)可言”。燈龍鄉(xiāng)是白玉縣最貧困的地區(qū),,貧困戶發(fā)生率高達(dá)51.2%,。

而對年邁的扎西增科來說,比起發(fā)展產(chǎn)業(yè),,讓全家9口人“住上新房”這個(gè)愿望來得更加直觀和迫切,。

“不是不想修,是根本修不起,。”蒲吉源說,,在當(dāng)?shù)亟ㄒ凰鶅蓪訕堑牟厥椒课荩辽傩枰?4萬元,,很多人家要一次性拿出這么多錢還是很困難的,。

扎西的愿望,一直梗在武侯(崇州)援藏工作隊(duì)領(lǐng)隊(duì)曾詠梅的心里,。

但要實(shí)現(xiàn)并不容易,。武侯區(qū)計(jì)劃拿出財(cái)政5‰作為支援白玉縣的援建資金,但均圍繞縣城開展基礎(chǔ)設(shè)施或重大項(xiàng)目建設(shè),,沒有余力再幫助所有老百姓建房,。

去年4月,在“基層黨組織跨區(qū)域結(jié)對共建”活動中,,武侯區(qū)機(jī)投橋街道和燈龍鄉(xiāng)結(jié)對共建,。蒲吉源第一次到機(jī)投鎮(zhèn)參觀,一眼就看到了遍街銷售的挖掘機(jī),。

“只要鄉(xiāng)上有一臺挖掘機(jī),,提供給村民建房用,可以在建房時(shí)為他們節(jié)省至少4萬元,,相當(dāng)于給了村民一筆不小的建房補(bǔ)貼,。”蒲吉源的思路,和機(jī)投橋街道援建人員“四兩撥千斤”的想法不謀而合,。

今年4月,,價(jià)值30多萬元的挖掘機(jī)運(yùn)抵燈龍鄉(xiāng),扎西增科和另外兩戶村民成為了第一批受益的群眾,。如今,,扎西增科家的新房已經(jīng)開建,就在離鄉(xiāng)政府不遠(yuǎn)的大路邊。

一次產(chǎn)品開發(fā)告別靠天吃飯

往年的5月,,白玉縣不少群眾都在忙著挖蟲草,。但今年,澤翁曲珠想借工作隊(duì)的援手,,帶領(lǐng)老百姓告別“靠天吃飯”,。

澤翁曲珠是白玉縣麻絨鄉(xiāng)的黨委書記。麻絨鄉(xiāng)離縣城較近,,地理?xiàng)l件和經(jīng)濟(jì)條件相對較好,。但7個(gè)村里至今仍有4個(gè)是貧困村。“為什么老百姓就是富不起來,?”澤翁曲珠的困惑,,也擺在了武侯(崇州)援藏工作隊(duì)的面前。

尋找致富路,,來自“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)城市”崇州的援建干部廖強(qiáng),,一眼就瞄上了當(dāng)?shù)爻霎a(chǎn)的芫根。“相比青稞,,芫根無論是產(chǎn)量還是經(jīng)濟(jì)效益都更好,,可以用來開發(fā)雪域高原綠色健康食品。”

同樣利用結(jié)對共建平臺,,麻絨鄉(xiāng)如當(dāng)村與崇州文井江鎮(zhèn)大坪村牽手合作,,文井江鎮(zhèn)出資,并組織當(dāng)?shù)匾患肄r(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),,在麻絨鄉(xiāng)收購了10噸芫根進(jìn)行榨菜型產(chǎn)品的試開發(fā),。在世代都將芫根作為喂牛飼料的白玉縣,這一舉動,,讓當(dāng)?shù)厮腥罕姼裢饧?。近日,這些首批推出的芫根產(chǎn)品,,已引起了日本客商的關(guān)注,。文井江鎮(zhèn)還計(jì)劃引入第二家企業(yè)進(jìn)行多元化生產(chǎn)。“按照芫根畝產(chǎn)1000-2000公斤來算,,以收購價(jià)0.4元為基準(zhǔn),,老百姓一畝地最多就可增收800元。”望著山坡上規(guī)劃出來的兩畝初加工基地,,廖強(qiáng)已經(jīng)有了更多盤算,。

一場跟崗培訓(xùn)帶來的大提升

山巖鄉(xiāng)與白玉縣城相距150公里,4座海拔4000米以上的高山橫亙其間,。地廣,,人稀,這讓基層管理和服務(wù)成為難題,。

站在記者面前,,年僅20歲的山巖鄉(xiāng)駐村干部柴磊說自己“不是必須出去辦事,一般都不會離開鄉(xiāng)里”,,但他一開口談工作,,卻滿嘴新名詞,“數(shù)據(jù)庫”“信息采集”“分類管理”……

柴磊說,,這是得益于去年10月他到武侯區(qū)紅牌樓街道的跟崗學(xué)習(xí),。“不管是生活環(huán)境治理還是產(chǎn)業(yè)發(fā)展,歸根到底都取決于干部的能力,。”通過結(jié)對共建平臺,,去年10月,柴磊和其他兩名工作人員來到武侯區(qū)紅牌樓街道,。結(jié)合具體的工作職責(zé),,柴磊被安排到民政部門鍛煉。

把街道居民信息統(tǒng)一納入數(shù)據(jù)庫,、文件材料規(guī)范寫作,、養(yǎng)老人群分類管理……兩個(gè)月下來,柴磊學(xué)會了很多東西,。上個(gè)月初,,他回到鄉(xiāng)上后,立即組織各村干部采集相關(guān)信息,,打算效仿建立信息數(shù)據(jù)庫,,把全鄉(xiāng)的人、車,、馬,、牛信息統(tǒng)一記錄起來,“也建一個(gè)數(shù)據(jù)庫來提升日常的工作效率,。”