9月13日,,市民在非遺節(jié)上體驗?zāi)樧V制作,。

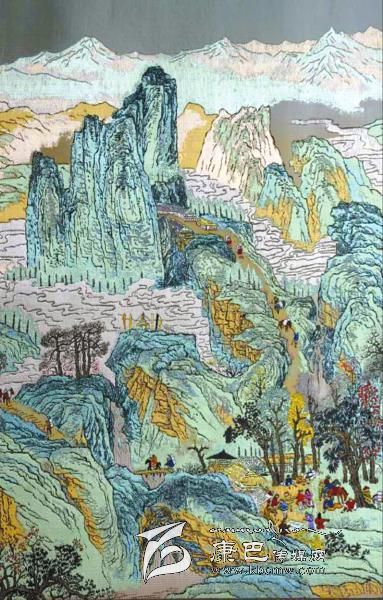

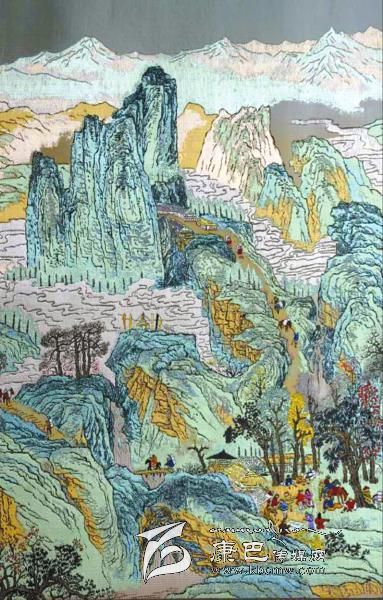

大型錦繡作品《南方絲路圖》。

1000余個非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目,、400余場展演交流等活動,、31個國家的非遺權(quán)威學(xué)者…… 9月13日,,第五屆中國成都國際非遺節(jié)開幕第三日,位于成都西郊,、光華大道二段的非遺博覽園,,客流不斷。精致的瓷器,、穩(wěn)重的漆器,、色彩繽紛的錦繡、訴說故事的曲藝,、考究的釀酒技術(shù),,亮點各異的非遺技藝及作品展示,讓入園參觀的觀眾們大飽眼福,。

創(chuàng)新/

展現(xiàn)漆工藝“另一面”

本屆非遺節(jié)上,,在國際非遺博覽園專門設(shè)立了臺灣工藝創(chuàng)意館,精選了近百件臺灣地區(qū)的傳統(tǒng)工藝精品展出,。來自寶島的12位工藝大師,,現(xiàn)場演示了染、竹,、織,、茶、漆五大類工藝,。

近80歲高齡的竹編工藝傳承人李榮烈,,親自演示竹編制作工藝,,在他手中翻飛的竹編作品,讓不少觀眾連連驚嘆:“太精致了”?,F(xiàn)場展示的“籃胎漆器”作品,,結(jié)合竹材強韌、漆料溫潤的特性,,在李榮烈精心構(gòu)思的獨特造型下,,開創(chuàng)出新時代的新創(chuàng)意與新價值,,極為吸引觀者眼球,。

此外,精致的漆工藝也引起不少游客關(guān)注,。

記者看到,,與以往的漆器不同的是,現(xiàn)今臺灣的漆工藝,,在文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)潮下,,從早期單純功能性需求逐漸轉(zhuǎn)成綜合性生活美學(xué)的一環(huán)。除了傳統(tǒng)的金,、銀箔,、貝殼與各種色料外,現(xiàn)代材料與各式新技法的運用,,使得漆藝創(chuàng)作充滿展新活 力與表現(xiàn)空間,。

“傳統(tǒng)工藝綿延幾千年,逐漸不適應(yīng)時代的需要,。有的因為制作時間長,,甚至被一批塑膠取代。但天然的漆對人是無害的,,也可以保存千年,。”自1996年投身漆藝制作的廖勝文,在創(chuàng)作中,,著重天然漆料的運用,。“我追求一種質(zhì)感,希望能夠把漆的另一面展現(xiàn)出來,,讓漆工藝回歸生活,。工藝本身是與生活結(jié)合的。”廖勝文也積極嘗試不同的材料,,讓他的作品充滿活力,。“擁有自己的風(fēng)格很重要,把現(xiàn)在新的材料加進來,,可以變換很多新的創(chuàng)意,。”

重現(xiàn)/

“彩經(jīng)漸變”獲專利

在蜀錦蜀繡展覽館中,,由蜀錦大師馬德坤,蜀繡大師鄔學(xué)強共同創(chuàng)作大型錦繡作品《南方絲路圖》,,吸引不少游客駐足,。該作品天空部分的藍色由深及淺,并逐步過渡到表現(xiàn)地面的泥金色,。同時,,利用絲織品的透光性,使遠山和近景形成強烈對比,,大大地增強了畫面的縱深感,。

蜀菁館館長鐘明向記者介紹:從長沙馬王堆漢墓出土的“孔雀波紋錦”、“豹紋錦”,,到新疆尼雅,、樓蘭等地出土的“五星出東方利中國錦”、“王侯合昏千秋萬歲宜子孫錦”,,從蒙古匈奴王族墓群到朝鮮平壤古樂浪遺址,、再到前蘇聯(lián)伊爾莫巴德古墓出土的中國漢晉時期的織錦,均顯現(xiàn)出中華最古老的織造技術(shù)——經(jīng)錦工藝的獨特魅力,。

“這種獨有的提花技藝,,在唐朝以后隨緯織技術(shù)的傳入而逐漸消失,而彩經(jīng)工藝作為中華古老織造基因的余存,,僅在明清時期及以后的蜀錦“月華雨絲”等錦類織造中少有應(yīng)用,。”鐘明說,為挖掘中華傳統(tǒng)織造工藝的獨有特質(zhì),,蜀菁館經(jīng)四年多的不懈努力,,在原有工藝中傳承創(chuàng)新,完成了“彩經(jīng)漸變工藝”的研制,,并已獲得該項技術(shù)的專利,。“

再造/

融合非遺“基因密碼”

“這里的展品太時尚了,真的是非遺嗎,?”在五洲情展廳一樓,,占地千平的“基因·再創(chuàng)造非物質(zhì)文化遺產(chǎn)創(chuàng)意設(shè)計產(chǎn)品展”,吸引了不少年輕游客的目光,。在這里,,傳統(tǒng)的夏布織造技藝、桃花塢木版年畫,,藏族唐卡,、中國年畫、景德鎮(zhèn)手工制瓷技術(shù),、苗族銀飾鍛制技藝,、傳統(tǒng)棉紡織技藝等精品非遺項目,,均搖身一變,成了精致服飾,、床上用品,、伴手禮袋、精品包包,、飾品,、掛壁等時尚產(chǎn)品中不可或缺的元素。用千年夏布制成的現(xiàn)代化床上用品,,用陶漆藝做的茶具,,利用天然染色制作的圍巾、披肩,,將傳統(tǒng)的藤編融入時尚手包設(shè)計,,利用剪紙技藝做成的臺歷 ……讓人耳目一新。尤其采用純手工制作技藝,,可堪比國際一流時尚品牌產(chǎn)品。

該展覽的策展人蔣彥嬰告訴記者,,此次展覽將非遺項目中最核心和重要的“基因密碼”提取出來,,使其與時尚藝術(shù)、創(chuàng)意設(shè)計等相融合,。“與其他展覽不同,,他們是在傳承領(lǐng)域做到了經(jīng)典和極致,我們這個展覽,,更多展現(xiàn)的是在現(xiàn)代設(shè)計界和學(xué)術(shù)界,,用時尚的態(tài)度,創(chuàng)作出能夠進入到我們生活中的物品,,把非遺做到文化領(lǐng)域,,讓古老的非遺煥發(fā)出了全新的活力。”將千年夏布運用到服飾居領(lǐng)域的負責(zé)人王智紅直言,,“保護非遺最好的方式就是使用它,。夏布在古代是貴族面料,將千年夏布用在今天的生活中,,嫁接感性和理性元素,,讓大家天天能夠見到非遺的蹤跡。”

傳承/

非遺搭上“互聯(lián)網(wǎng)+”快車

與往年的各個展臺多為中老年的非遺傳承大師相比,,今年各個展臺上,,多了不少“小鮮肉”。

萬春小學(xué)00后小學(xué)生們創(chuàng)作的《西游記》,、《木蘭從軍》系列剪紙展上,,不少家長對“別人家的孩子”夸贊不已,。“非遺”互動體驗臺上,不少90后“老師”,,正在指導(dǎo)一群00后小娃娃,,進行臉譜彩繪;“印花絲”展中,,兩位90后女孩,,正專注于印花絲的創(chuàng)作;油紙畫展臺前,,一位95后“小鮮肉”,,一邊創(chuàng)作,一邊回答身邊的游客提問……

值得一提的是,,本屆非遺節(jié)還搭上“互聯(lián)網(wǎng)+”的快車,,首次推出非遺在線銷售平臺以及非遺節(jié)專屬APP,為游客提供非遺節(jié)信息發(fā)布,、現(xiàn)場導(dǎo)覽,、非遺產(chǎn)品介紹、在線下單等全方位服務(wù),。

不僅如此,,在各個展臺,“歡迎使用支付寶”“掃二維碼關(guān)注微信”等提示比比皆是,,掃一掃,,就可了解該產(chǎn)品的各項信息。

在“青紅染”展臺,,工作人員則提醒觀眾,,掃一下二維碼就可以了解所有信息。

記者按照對方提醒,,通過掃碼,,關(guān)注到對方公眾微信賬號。里面關(guān)于草木染的介紹,、媒體往日采訪報道,、以及其運營的微店情況,介紹頗為詳細,。

13日,,著名劇作家魏明倫,中國藝術(shù)研究院研究員,、著名非遺保護專家田青,,也來到非遺園參觀。兩人以臺灣地區(qū)的展覽館為例,,談到對非遺保護的一些看法,,“將傳統(tǒng)文化和當(dāng)代審美很好地結(jié)合在一起,。最重要的是,他們是在堅守傳統(tǒng)文化,,在不改變文化基因的基礎(chǔ)上進行的嘗試,。如果對傳統(tǒng)文化沒有深入了解,就很難做出這種創(chuàng)新,。如果不是對當(dāng)下非常關(guān)注,,也不能把時尚和傳統(tǒng)結(jié)合得這么好。”(記者荀超)