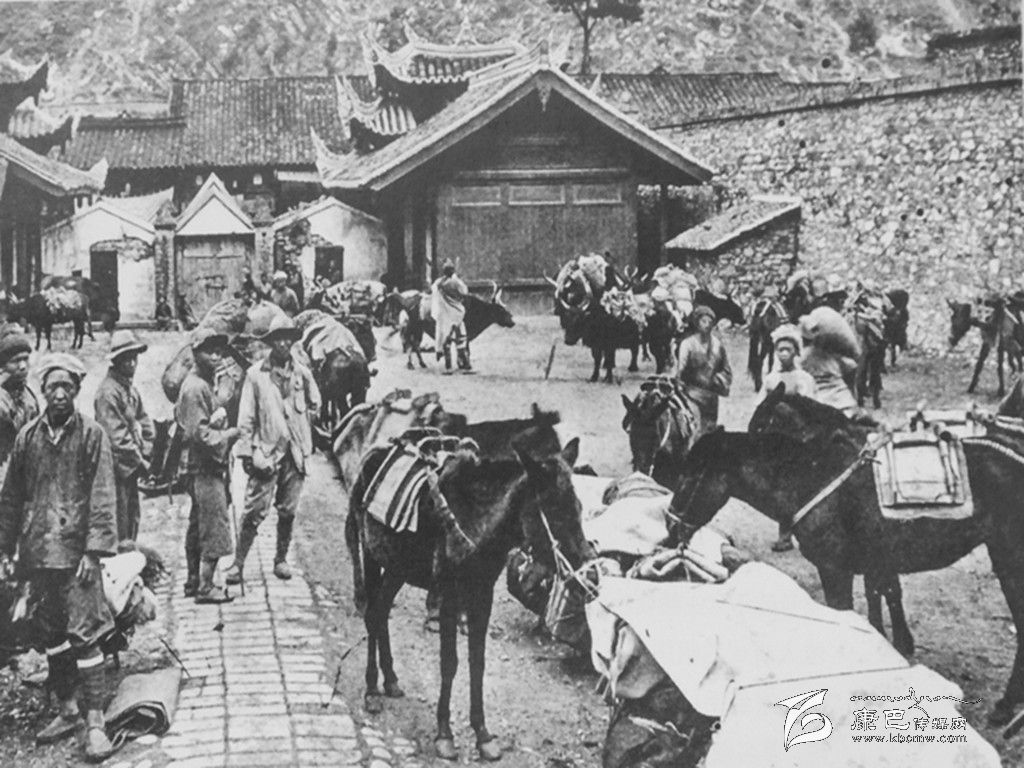

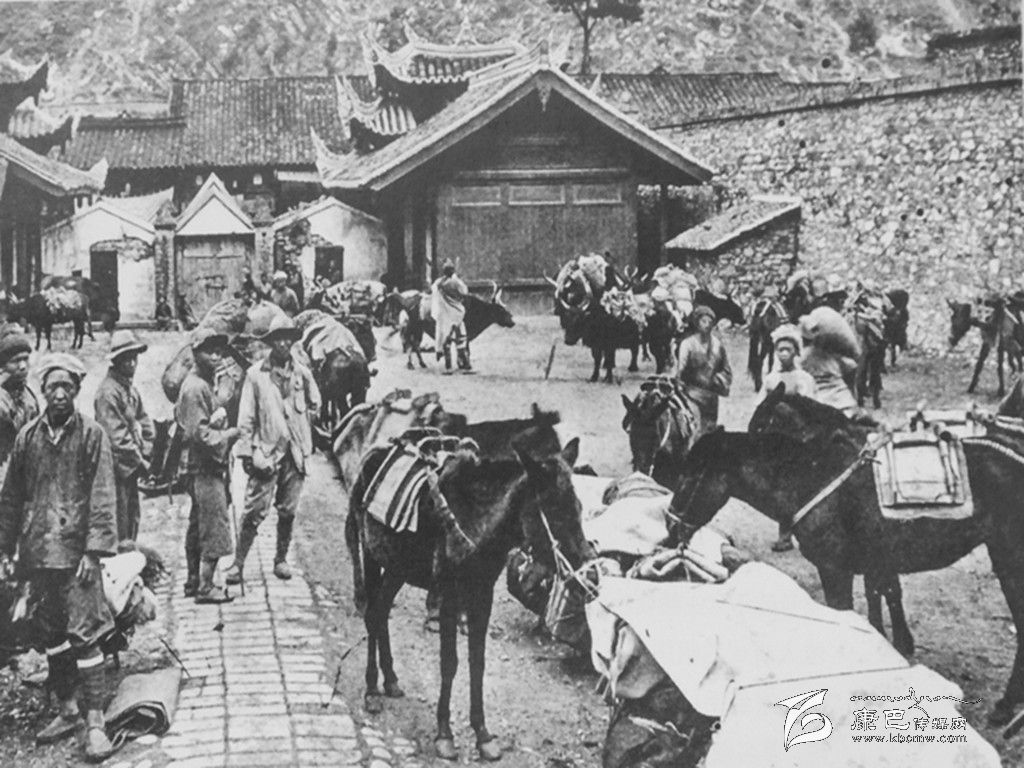

康定北門市場(1929年洛克攝)

康定南門永安門

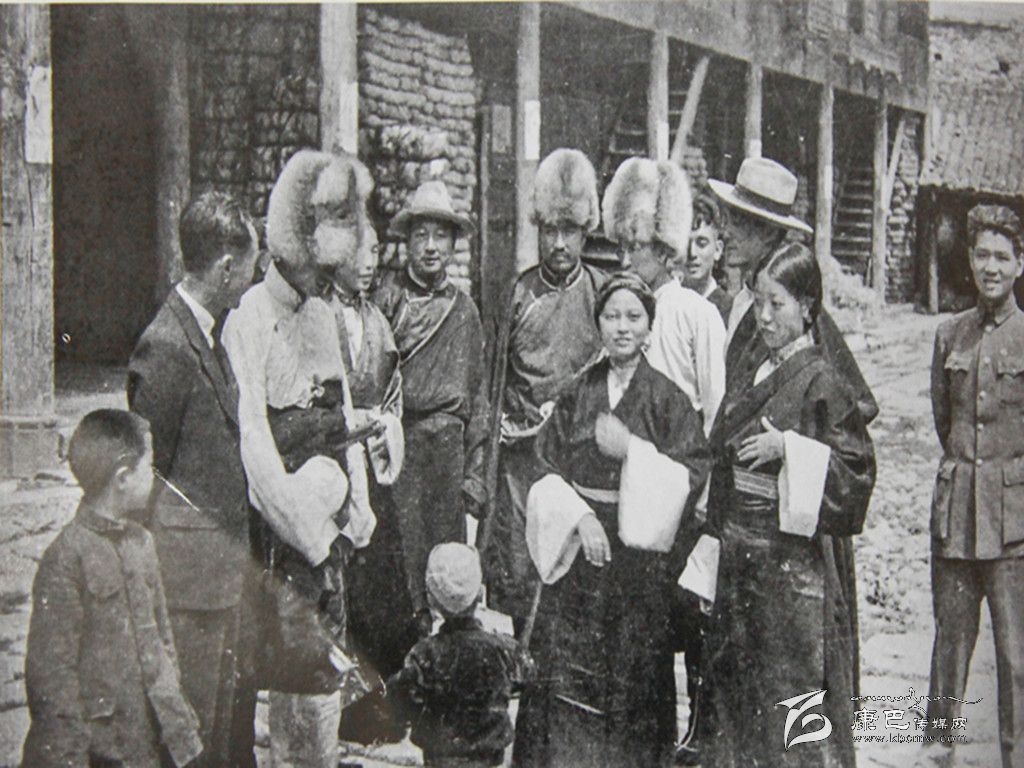

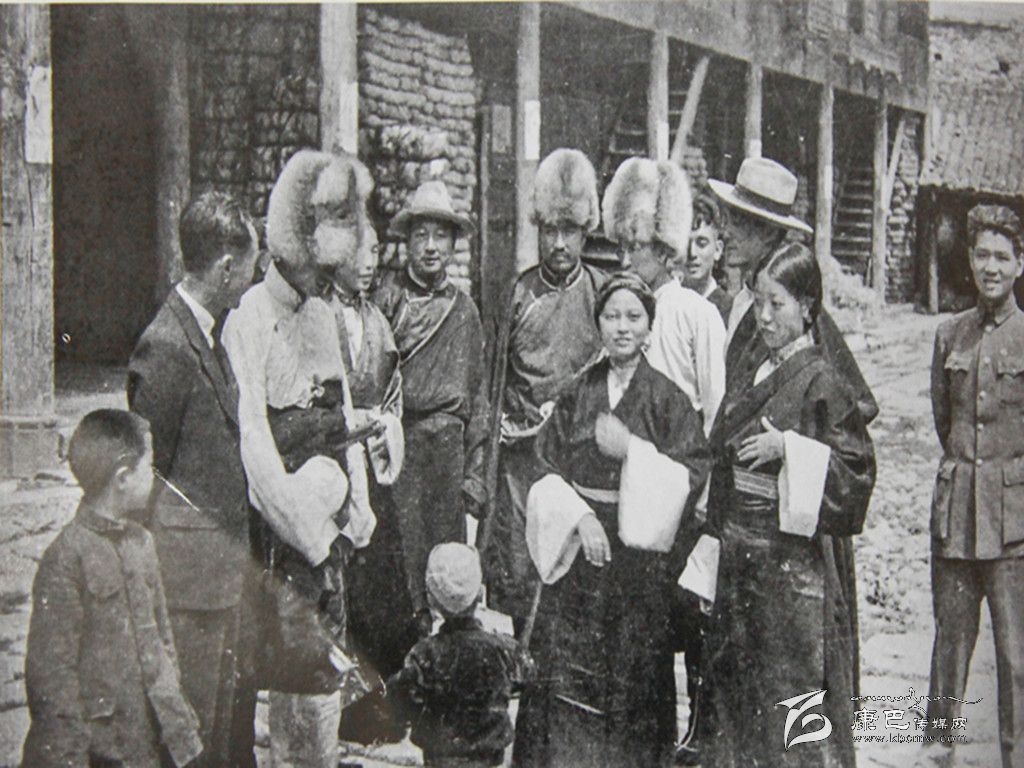

邱家鍋莊(1944年孫明經(jīng)攝)

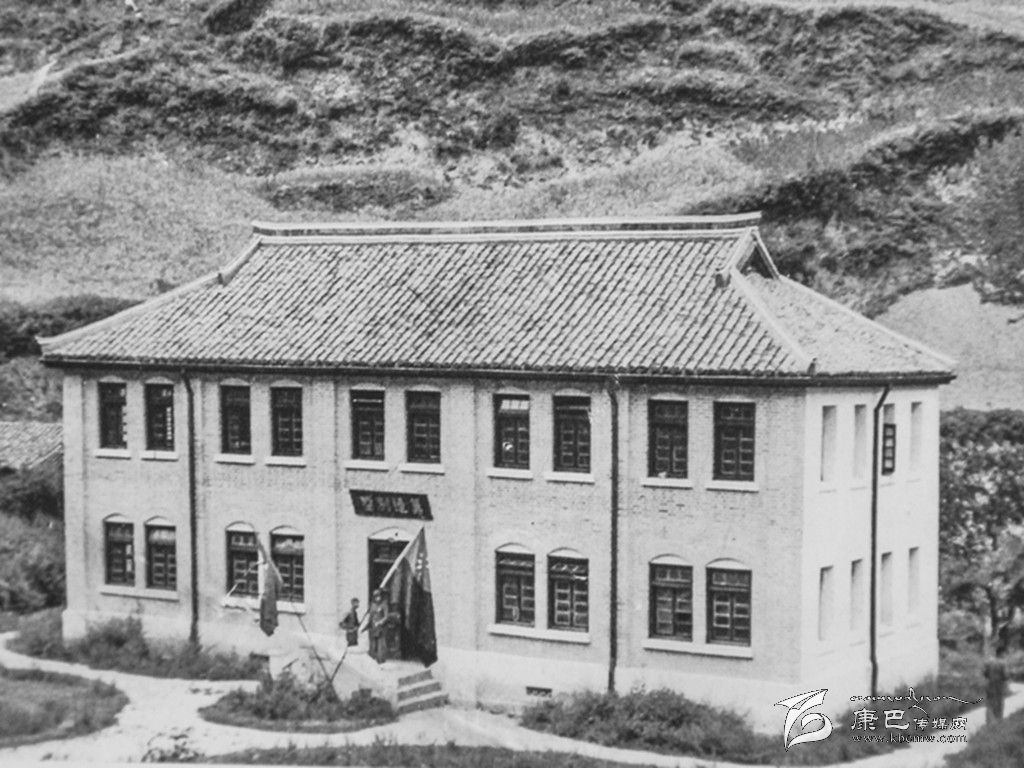

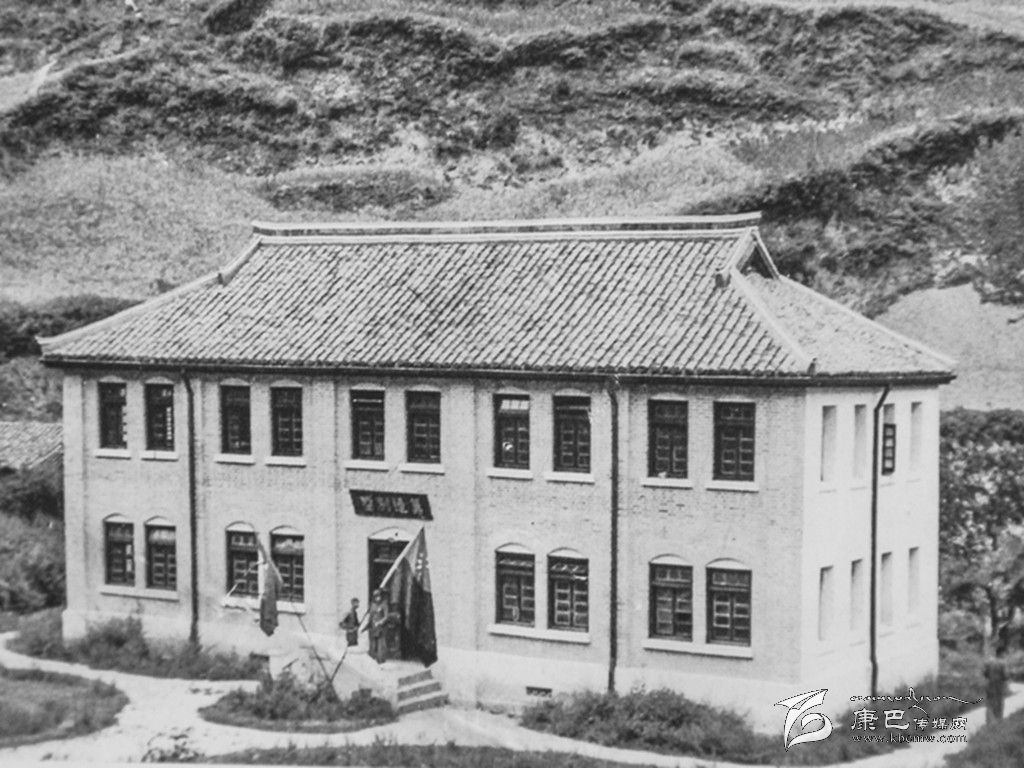

籌邊別墅(1939年孫明經(jīng)攝)

康定又被叫做“打箭爐”,“打箭爐”之名最早見于明代(《明史》中寫為“打煎爐”),。 “打箭爐”一名緣于孔明南征派人在此打箭之說,,最早見于清康雍年間??滴跷迨拍辏?720年)吳廷偉《康藏紀(jì)程》中記載:“打箭爐乃孔明打造軍器之所”,。雍正十年(1805年)王世睿在《進(jìn)藏紀(jì)程》中說:“打箭爐,舊傳武侯鑄軍器于此,,故名,。”到乾隆時(shí)的方志中,開始出現(xiàn)郭達(dá)造箭的傳說,,乾隆《雅州府志》與《打箭爐志略》均載:“蜀漢時(shí),,諸葛武侯征孟獲,遣郭達(dá)于此造箭,,因名打箭爐,,至今土人猶廟禮郭達(dá)。”并記載當(dāng)時(shí)城內(nèi)建有“將軍廟,,在北門內(nèi)協(xié)署右,,祀郭達(dá),番民敬畏,,香火甚旺”,。顯然在乾隆時(shí)起,康定城已有每年農(nóng)歷六月十五舉行祭祀郭達(dá)將軍的全民盛會,。郭達(dá)造箭傳說與郭達(dá)崇拜已結(jié)合為一體,,成為漢藏文化交融的一種民俗,也成為康定特有的一項(xiàng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

東南北城關(guān)的由來

康定,、南門,、北門是沿用的老地名,今天我們就來說說這“三關(guān)”的由來,??刀ǔ桥f有東、南,、北三門(因門內(nèi)設(shè)稅關(guān),,故又稱“三關(guān)”)。始建于清雍正七年(1729年),,次年完工,。初有以石砌成的城墻,連接三門,。乾隆年間因受地震影響,,皇帝準(zhǔn)奏并加以修復(fù),于乾隆五十四年(1789年)五月竣工,。以山為障,,雖無城垣,但三關(guān)巍峨,,雄踞爐城東南北之要沖,,山與關(guān)相連,使康定城別具一格,。1938年籌備建省時(shí),,為擴(kuò)大康定城區(qū),拆掉了三城關(guān)及附墻,,地名被保留了下來,。

東關(guān)

東關(guān),為爐城通向內(nèi)地之大門,,也是自川人藏的第一座關(guān)口,。舊址在今下橋附近,東北角與折多河相接,,東南角與跑馬山緊緊相連,。城門初名“紫氣門”,取“紫氣東來”之意,;雍正十二年,果親王至康定,,題寫“天眷西顧”橫匾,,意為“天子(朝廷、中央政權(quán)關(guān)懷眷顧西陲(藏區(qū))這個(gè)地方”,懸掛于門樓正中,。民國初年,,因兵亂曾遭火焚,十一年(1922年),,鎮(zhèn)守使陳遐齡重修東門,,改名為“康定門”, 規(guī)模略遜于前,,1938年拆毀,。

南關(guān)

南關(guān),最初叫“南紀(jì)門”(“南紀(jì)”,,指南方,,取自《詩·小雅》:“滔滔江漢,南國之紀(jì)”句,。 民間俗稱為“南極門”),,清末改為“永安門”,是自爐城通向折多山以西藏區(qū)的大門,。舊址位于今州法院一帶,。

北關(guān)

北關(guān),原名“拱極門”(“拱極”又作“拱辰”,。取自《論語》:“為政以德,,譬如北辰,居其所,,而眾星拱之,。”以此為門名,意為“為政以德,,四方歸順”),。 舊址在今城北原州郵政局一帶,城門西接子耳坡山腳,,東與雅拉溝河相接,。

康定鍋莊的歷史

康定鍋莊是茶馬古道文化最具特色的載體,反映了康定作為茶馬古道第一重鎮(zhèn)的特殊地位和文化特色,,具有唯一性,,享有很高的知名度??刀ǖ腻伹f文化享有兩大突出特點(diǎn):一是無與倫比的誠信精神,,二是藏漢民族相互依存、相互共生的密切關(guān)系,。對于構(gòu)建和諧社會,,具有顯著的現(xiàn)實(shí)意義和很強(qiáng)的文化魅力。

鍋莊,是歷史上康定城特有的一種社會經(jīng)濟(jì)組織,。它早期是明正土司所屬土千戶,、土百戶設(shè)立的聽命支差、辦理納貢事宜的派出機(jī)構(gòu),。初為4家,,后增為13家。鍋莊中也分等級,,有“五大親信”和“四大管家”,、“四小管家”之分。清中葉至民國時(shí)期,,伴隨土司勢力逐漸衰微及藏漢貿(mào)易的發(fā)展,,鍋莊的性質(zhì)發(fā)生變化,演變?yōu)榧偷?、客棧和商業(yè)中介為一體的特殊商業(yè)機(jī)構(gòu),,在溝通內(nèi)地商販與藏區(qū)商販的相互貿(mào)易中起到特殊的作用,數(shù)目也劇增,,形成了48家鍋莊,,極盛時(shí)曾達(dá)到七八十家。

鍋莊建筑早期全為石砌碉房,,到清代中后期,,為防地震和漢商貿(mào)易需要,逐漸改為有著藏式裝飾特色的漢式木石結(jié)構(gòu)的院落形成,,成為康定城區(qū)主要建筑群,。鍋莊建筑風(fēng)格多為一進(jìn)幾院布局,建筑面積廣,,規(guī)模宏大,。大鍋莊大門多用大型花崗石鑲砌,門洞旁柱及門頂檐為漢式木架,,上蓋筒瓦,,挑起爪角。門楣以藏式木質(zhì)方塊圖案(藏語“白馬雀果”)鑲嵌,,紅黃藍(lán)色相間,,別有風(fēng)味。每個(gè)鍋莊均有較寬闊的石砌圍墻,,院壩用鵝卵石鑲嵌或者青石板鋪就,,共拴牦牛和騾馬,周圍廊坊相通,,堆放茶包及其他貨物,,并是茶包工人的操作房,。跨石門坎進(jìn)去為四合院壩,,三方全是一樓一底房屋,樓房用紅杉或磚柱立架,,中為正方,,兩旁廂房。鍋莊主一般住正方,,正方后通常有一小花園,,穿過小花園為鍋莊主的經(jīng)堂。新中國成立后鍋莊多歇業(yè),,并隨城市改造而逐漸消失,,現(xiàn)僅有鍋莊遺址可尋。

鍋莊是專門為藏漢之間貿(mào)易服務(wù)的組織,。其經(jīng)營方式特殊,,所有來的藏漢商人的食宿服務(wù)及馱幫的牲畜飼料均有鍋莊免費(fèi)提供,藏漢雙方的交易一律由鍋莊負(fù)責(zé)介紹溝通,、協(xié)商價(jià)格,,務(wù)求公平交易,鍋莊主是雙方的資金和信譽(yù)擔(dān)保人,,成交后向雙方收取傭金4%,。各路藏商進(jìn)駐那家鍋莊有規(guī)定,一般不得變更,。在爐城長期互利互信的貿(mào)易關(guān)系中,,形成了鍋莊文化的兩大特點(diǎn):誠信守義,藏漢相依,。

典型的鍋莊

瓦斯碉--包家鍋莊 鍋莊主原為明正土司管理民政的首輔,。早在明代就駐于康定兩河交匯處,建有大碉房,,稱為“瓦斯碉”,,為明正土司經(jīng)管爐城的茶馬交易。民國時(shí)期,,成為最大的鍋莊,。盛時(shí)占地面積達(dá)6800平方米,房屋總面積5790平方米,。建筑為一進(jìn)4院,,有花園兩個(gè),果園,、菜園各1個(gè),,黑教,、紅教喇嘛經(jīng)堂各1個(gè),轉(zhuǎn)經(jīng)堂1個(gè),,還有一座裝飾精美,、雕飾彩繪的書房。據(jù)1939年西康省政府經(jīng)濟(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),,藏商在瓦斯碉的年交易金額一般為30萬大洋,,最高時(shí)達(dá)80萬大洋。

曲里巴巴——將軍橋邱家鍋莊 鍋莊主原為明正土司管理糧食和食品的親信,。

甲絨色——石門坎牟家鍋莊 最早的鍋莊主是明正土司外侄,,來自嘉絨地區(qū),有大院壩1個(gè),,小院壩1個(gè),,內(nèi)有經(jīng)樓、花園,,有客房18間,。1959年,牟家鍋莊大院改作康定縣委機(jī)關(guān)宿舍,。

貢覺娃——白土坎包家鍋莊 鍋莊主原為明正土司掌管土地田畝的親信,。

充布措——大院壩充家鍋莊 鍋莊主原為明正土司管理布匹服裝的親信。

效白托馬——鐵門坎汪家鍋莊 鍋莊主原為明正土司家臣,。

多民族和睦相處

國際化的城市是有靈魂,、有精神的城市。一座城市國際化的最高境界,,在于文化的國際化,。康定城有700年的悠久歷史,,有魅力獨(dú)特的文化形態(tài)和享譽(yù)世界的文化影響,。不但有以《康定情歌》為代表的“情文化”,以鍋莊為代表的“誠信文化”,,以多種宗教并容共興為代表的“多樣性文化”,,更是擁有以藏漢等多民族和睦相處的“和諧文化”。

茶馬古道第一重鎮(zhèn)

川藏茶馬古道是我國茶馬古道中歷史最古老,、運(yùn)輸量最大,、整治經(jīng)濟(jì)影響最大的一條干道,自明代以來,,西藏用茶的80%以上和西康用茶的全部,,都來自四川邛崍、雅安地區(qū),,在康定交易后,,分運(yùn)至藏區(qū)各地,。康定是茶馬古道征收茶稅的第一座茶關(guān)(之前的碉門,、巖州等只是指定交易地點(diǎn)),,也是川茶入藏的第一集散地,更是茶馬古道上因茶馬互市而興起的第一座城鎮(zhèn),。所以川藏茶馬互市都是以康定為中心,,把從四川雅安的茶葉輸送于西藏、西康,、青海各藏區(qū)。因此,,康定在茶馬古道上,,具有貿(mào)易中心、集散中心,、最大市場,、最重要影響的特殊地位,堪稱茶馬古道第一重鎮(zhèn),。

藏彝民族走廊軸心

“藏彝走廊”(又稱為“民族走廊”“藏漢走廊”)是我國歷史上藏,、漢、彝,、羌等西部個(gè)民族遷徙,、交流、融匯的通道,,在中華民族一體多元的形成中有著重要作用,。康定正處于這個(gè)“走廊”的中軸之上,,是南北往來,,東進(jìn)西出的族群與文化的交匯點(diǎn)、融合區(qū),、發(fā)散地,。著名學(xué)者費(fèi)孝通先生指出:“以康定為中心,向東和向南大體上劃出一條走廊,。這條走廊中一向存在著語言和歷史上的疑難問題,。一旦串聯(lián)起來有點(diǎn)像下圍棋,一子相連全盤皆活,。這條走廊正處于彝藏之間,,沉積著許多還活著的歷史遺留,應(yīng)當(dāng)是歷史和語言科學(xué)的一個(gè)寶貴園地,。”這一論斷精辟地說明康定是“藏彝走廊”的“軸心”,。在我國西部藏,、漢、彝,、羌民族歷史與文化關(guān)系中,,有著無可替代的核心地位和重要影響。

明正土司官寨

作為一個(gè)有著700年歷史的城市,,康定的歷史條件不僅得天獨(dú)厚,,而且極具獨(dú)特的個(gè)性色彩。歷史城市中許多歷史建筑已經(jīng)不見了,,但它們?nèi)匀痪哂姓滟F的建筑,、歷史或文化等多方面的價(jià)值。由于其具有的多方面價(jià)值,,這些建筑往往成為歷史城市珍貴的和真實(shí)記憶的一部分,。地理是城市形成的條件,歷史是城市發(fā)展的脈絡(luò),,文化是城市存續(xù)的靈魂,,城市建設(shè)要留住歷史記憶,我們雖然留不住歷史,,但是完全可以留住歷史文化,,傳承康定歷史文化的記憶。歷史建筑代表了一個(gè)城市的歷史和文化底蘊(yùn),,讓我們看看康定這座城市還有那些“遺老”值得我們留在歷史的記憶中,。

明正土司官寨 明末清初,明正土司由木雅色巫絨駐地遷至爐城,,建土司署于城南金剛寺后山臺地上,,世稱“色多衙門”。雍正三年(1725年)康定發(fā)生大地震,,房屋倒塌,,女土司桑結(jié)被壓死。此后土司衙門遷至白土坎下(今州委,、州政府至康定賓館處),,并沿山修建圍墻以護(hù),整個(gè)土司官寨儼如一小城(今尚有一段殘墻),。果親王于雍正十二年(1734年)經(jīng)打箭爐時(shí),,題“武顯將軍”匾額給明正土司,土司家一直將其懸于中堂上,。“色多衙門”故址后作為明正家祭之所,。

其他知名建筑

皇華館(爐城驛站) 為途徑爐城的駐藏欽差官員住所。由舊監(jiān)督署址改建而成,,原較卑窄,,乾隆五十八年(1793年)擴(kuò)建后規(guī)模宏麗,,有樓、有堂,、有室,、有池,花木繁盛,。據(jù)乾隆五十八年途徑打箭爐宿于皇華館的四川臬司林俊記載,,皇華館之“華美、鮮明”,,“即錦官城(成都)之官署人家,,亦不能有此豐盛也”!

與點(diǎn)樓 在康定二道橋溫泉旁,。清乾隆時(shí)打箭爐同知府兆熊見此處溫泉宜人,,修了一座閣樓,取名望江樓,。民國初年,在樓下修建了一座雙層排水,、亭閣式雕梁彩繪的“通天橋”,,橋的左岸照壁題“小天竺”三字,是雅拉河上第一座橋,。民國時(shí),,擴(kuò)展浴池,增加樓堂,、茶園,、花圃等供游人飲宴,國民黨元老于右任親題“與點(diǎn)樓”(“與點(diǎn)”出自《論語》,,形容孔子贊賞弟子曾點(diǎn)大同世界的理想),。

五福堂 光緒三十四年(1908年),趙爾豐修建,,專供駐藏大臣及往來大官員住宿的招待所,,民國時(shí),先后作為川邊道道尹衙署,、川康邊防軍步二旅旅部,。西康省建立后,劃為省立康定小學(xué)校舍,。

籌邊別墅 位于子耳坡,,民國二十八年(1939年)修建,磚木結(jié)構(gòu)一樓一底房屋,,作為往來西康之軍政機(jī)關(guān)的招待所,。

文輝圖書館 初位于今州政府大院街對面,。民國三十二年(1943年)劉文輝50歲生日,康定各界為劉文輝祝壽而集資在省府院內(nèi)修建,,為磚木結(jié)構(gòu)的一樓一底樓房,,一樓為閱覽室,二樓為藏書室和閱覽室,,民眾教育館亦設(shè)于內(nèi),。 本文摘自《復(fù)興康定——康定歷史文化記憶重構(gòu)》